Le rôle de la Turquie dans la nouvelle géopolitique allemande

Source : eurocontinent.eu – 15 septembre 2025 – Pierre-Emmanuel Thomann

https://www.eurocontinent.eu/le-role-de-la-turquie-dans-la-nouvelle-geopolitique-allemande/

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »

Introduction : historique des relations germano-turques

L’histoire des relations entre l’Allemagne et la Turquie trouve en partie leurs racines dans les rapports noués entre l’Empire allemand et l’Empire ottoman au XIXème siècle[1]. Si les Turcs font volontiers référence à la longue histoire[2], les Allemands ne mettent pas en avant cet héritage historique[3] à cause de la rupture de 1945 et de leur doctrine de retenue diplomatique.

Les intérêts géopolitiques des Allemands, jusqu’à la guerre en Ukraine en 2022, restaient encore souvent implicites afin de ne pas être accusés de renouer avec une politique de puissance puisant ses racines dans la période d’avant 1945 quand, à l’inverse, la puissance est revendiquée par les Turcs ou encore les Français, Britanniques, Américains et Russes. D’où l’héritage pour les Allemands de privilégier la défense de leurs intérêts de puissance au travers de l’OTAN et l’UE. Depuis l’aggravation du conflit avec la Russie et la guerre en Ukraine, Berlin a changé de posture et s’est explicitement donné pour objectif de prendre le rôle de première puissance militaire dans l’UE, et a désigné la Russie, en synergie avec les Etats-Unis et la plupart des autres membres de l’OTAN, comme l’adversaire principal.[4]

C’est donc à travers l’OTAN, et donc les priorités géopolitiques de Washington dont l’Allemagne est tributaire et l’UE, mais de plus en plus l’aggravation de la rivalité géopolitique germano-russe, qu’il faut aussi comprendre et appréhender les relations germano-turques. Les relations bilatérales de ces deux pays sont cependant très riches, y compris en controverses, et la direction qu’elles prendront aura une influence importante sur le projet européen.

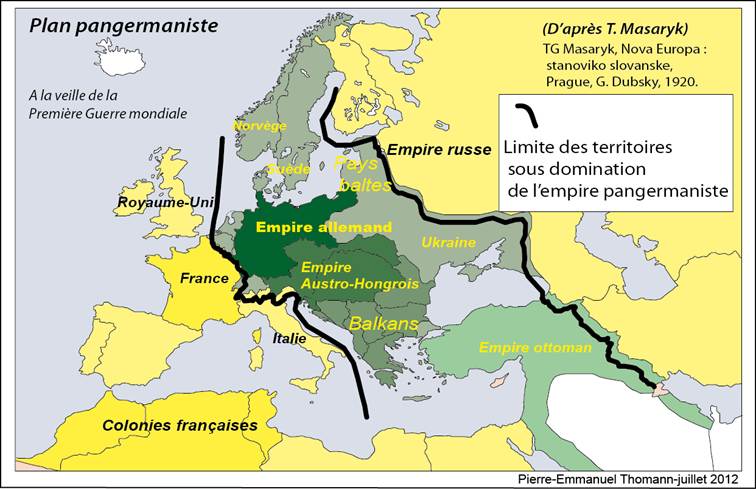

A la fin du XIXème siècle, le chancelier Bismarck avait pour objectif d’éviter l’émergence d’alliances hostiles à l’Allemagne. C’est pourquoi l’Allemagne entretenait des liens d’équilibre avec toutes les puissances en vue d’isoler la France et s’abstenait de participer de manière soutenue à l’agrandissement d’un empire colonial en Afrique et en Asie, contrairement à la France et à la Grande-Bretagne. Toutefois, l’Allemagne a changé de posture après le départ de Bismarck et a décidé de se lancer dans une politique d’expansion pour contrer les empires déjà constitués. L’empereur Guillaume II s’est orienté vers une Weltpolitik (Politique mondiale de puissance) pour donner à l’Allemagne « une place au soleil ». L’unification allemande de 1871 a déséquilibré le système européen du concert des nations et a provoqué une polarisation des alliances entre la Triplice (Allemagne-Autriche-Hongrie-Italie) et l’Entente (France-Angleterre-Russie)[5]. La crainte en Europe de l’émergence rapide de la puissance allemande isole l’Allemagne qui se voit barrer la route dans toutes les directions. C’est dans ce contexte que l’Allemagne, qui se voit limitée dans l’espace pour la course aux colonies, se tourne vers l’empire ottoman qui devient sa sphère d’intérêts politiques et économiques[6] en concurrence avec la Grande-Bretagne et la France (aussi actives dans l’Empire ottoman). Cette nouvelle posture lui permettait de se positionner pour le partage des territoires dans le cas où l’Empire ottoman venait à s’effondrer[7].

Un parallèle intéressant peut être fait avec la situation actuelle : à partir du moment où l’Allemagne de Guillaume II a considéré que la Russie devenait l’une des menaces principales, l’Allemagne s’est alors rapprochée de l’Empire ottoman dans le cadre de l’Alliance des puissances centrales, afin d’élargir sa marge de manœuvre et échapper à l’encerclement et la guerre sur deux fronts. Aujourd’hui La relation germano-russe s’est très fortement dégradée depuis la crise ukrainienne en 2014 et la relation germano-turque prend logiquement plus de poids dans le cadre de la nouvelle rivalité entre l’Occident sous direction américaine et la Russie mais aussi l’abandon du partenariat stratégique entre l’Allemagne et la Russie (énergie contre modernisation) qui était porté par la nouvelle Ostpolitik en 2007.

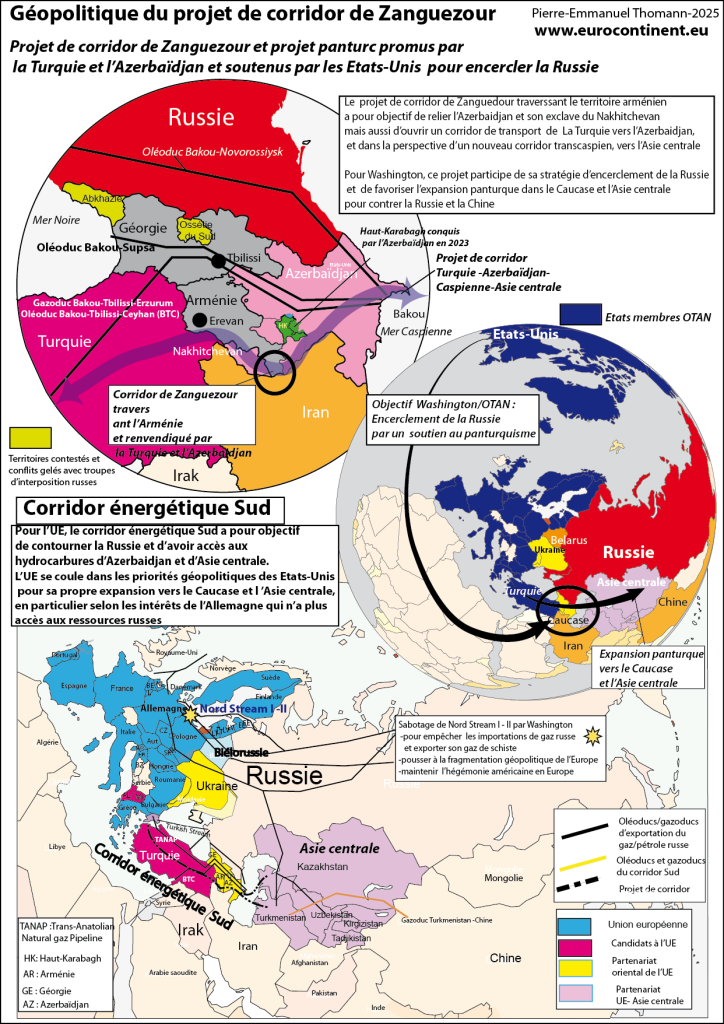

La Turquie est de facto valorisée par l’Allemagne[8] pour son rôle de pivot stratégique à l’OTAN et de corridor énergétique pour diversifier les sources d’énergie, d’autant plus que les importations de gaz et pétrole russe en Allemagne ont drastiquement diminué depuis la sabotage du Gazoduc Nord-Stream II par Washington et la volonté de l’UE d’assécher totalement les importations d’hydrocarbures en provenance de Russie.

Revenons à l’héritage historique.

Après la défaite de 1918, les puissances centrales, allemandes et ottomanes, furent dissoutes. Il n’y aura pas d’alliance bilatérale germano-turque par la suite, ni sous la République de Weimar (1918 à 1933), mais sous le troisième Reich (1933 à 1945), l’Allemagne nazie a cependant signé un pacte de non-agression avec la Turquie en 1941 qui dura quatre ans jusqu’en 1945[9].

Le système bipolaire (Occident contre l’URSS) s’est ensuite imposé lors de la guerre froide. L’Allemagne et la Turquie sont devenues toutes deux des membres de l’OTAN (Turquie en 1952 comme la Grèce et la RFA en 1955) au sein du camp occidental contre l’URSS. La disparition de l’URSS en 1991 a modifié la configuration géopolitique mondiale. L’Allemagne et la Turquie sont restées membres de l’OTAN et la Turquie est candidate à l’adhésion à l’Union européenne depuis 1999. Toutefois, les nombreuses crises internationales dans le cadre de l’émergence du monde multipolaire et les inflexions de la posture géopolitique des deux pays compliquent de plus en plus la relation germano-turque, tant au niveau bilatéral qu’au niveau des alliances de l’OTAN et de l’UE.

Les relations germano-turques ont surtout été influencées depuis lors par les relations multilatérales au sein de l’OTAN mais aussi par l’Union européenne. La Turquie ayant accéléré son arrimage à l’Europe avec une première demande d’association à la Communauté économique européenne dès 1959, période à partie de laquelle une immigration de travailleurs turcs en Allemagne modifia les relations bilatérales germano-turques.

Il est important d’examiner les relations germano-turques dans leurs permanences ou inflexions historiques, car celles-ci auront un impact important sur l’Europe dans le contexte de l’émergence du monde multipolaire, de la fragmentation de l’Union européenne mais aussi de la réémergence des anciennes problématiques géopolitiques.

Sous la présidence du président turcRecep Tayyip Erdoğan depuis 2014, la doctrine géopolitique néo-ottomane[10] de la Turquie nous rappelle que si les idéologies changent, les tropismes géopolitiques perdurent. Il en est de même dans une certaine mesure avec l’évolution de la politique étrangère allemande vis-à-vis de la Turquie, de manière plus implicite.

Les Allemands ne se réfèrent pas à d’anciennes représentations géopolitiques qui datent des empires allemands et turcs pour justifier leur posture. Le pangermanisme ne constitue plus aujourd’hui le projet géopolitique de l’Allemagne. Elle se positionne dorénavant comme puissance centrale et puissance économique dans l’espace euro-atlantique en expansion vers l’Eurasie, dont la Turquie est l’un des pivots. Ainsi on se rappelle la posture de médiation et d’équilibre prise depuis le gouvernement allemand d’Angela Merkel dans le cadre des rivalités entre la Turquie et la France (notamment au sujet de la Grèce et Chypre), et pourrait faire penser à la doctrine de Bismarck d’équidistance entre puissances. Toutefois les rapports de force ont changé. L’Allemagne avait un ascendant important sur la Turquie à l’époque de Bismarck, tandis qu’aujourd’hui, la Turquie est en mesure d’exercer des pressions importantes sur l’Allemagne, notamment sur le plan migratoire, et d’influer sur la politique intérieure allemande. Si la Turquie possède encore une valeur stratégique pour l’Allemagne, sa diplomatie est donc plus contrainte et moins offensive que celle de la France.

Le tropisme allemand vers l’Eurasie incluant la Turquie rappelle que cet espace est pour l’Allemagne d’aujourd’hui, comme pour l’empire allemand au XIXème siècle mais selon des modalités différentes, un espace d’expansion dans la mondialisation qui se transforme de plus en plus en lutte de répartition des espaces géopolitiques[11].

Les relations germano-turques depuis la fin de la guerre froide

Pour comprendre les relations géopolitiques germano-turques actuelles, il est utile de se pencher sur les différentes stratégies de l’Allemagne dans les affaires internationales depuis la rupture causée par la défaite de 1945 mais aussi depuis la fin de la guerre froide et la réunification allemande. L’Allemagne se perçoit comme une « puissance centrale » (qui découle de sa position au milieu de l’Europe et lui confère un rôle décisif dans le projet européen), une « puissance économique » (qui s’exerce en alternative à la puissance militaire) mais aussi comme une « puissance civile » (qui exerce son influence au travers des normes et des interdépendances économiques), représentation qui tend à perdre sa validité dans la nouvelle crise avec la Russie.

Ces différentes représentations du monde se superposent, se complètent mais aussi se contredisent. Elles sont autant de clés pour comprendre les fondements de cette relation[12]. Dans le cadre des évolutions du système international après la disparition de l’URSS, on note un maintien, bien qu’en érosion jusque à la guerre en Ukraine, de la proximité stratégique entre l’Allemagne et la Turquie, en parallèle d’un éloignement idéologique de plus en plus palpable. Et ce, même si l’Allemagne a adopté une posture de modération face aux provocations turques, notamment à la suite des pressions exercées par Recep Tayyip Erdoğan avec l’arme migratoire depuis le pacte migratoire de 2016 signé entre l’UE et la Turquie.

La position stratégique de la Turquie comme pilier de l’OTAN et rempart contre la Russie

Un diagnostic préalable du jeu des puissances vis-à-vis de la Turquie dans le contexte d’une fragmentation géopolitique et d’une plus grande fluidité des alliances est nécessaire pour comprendre la configuration actuelle.

La perception de sécurité des Allemands se concentre sur un arc décroissant de la Baltique aux Balkans avec des prolongements jusqu’en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. D’où le tropisme oriental de l’Allemagne en termes de priorités pour la stabilisation de sa proximité géographique.

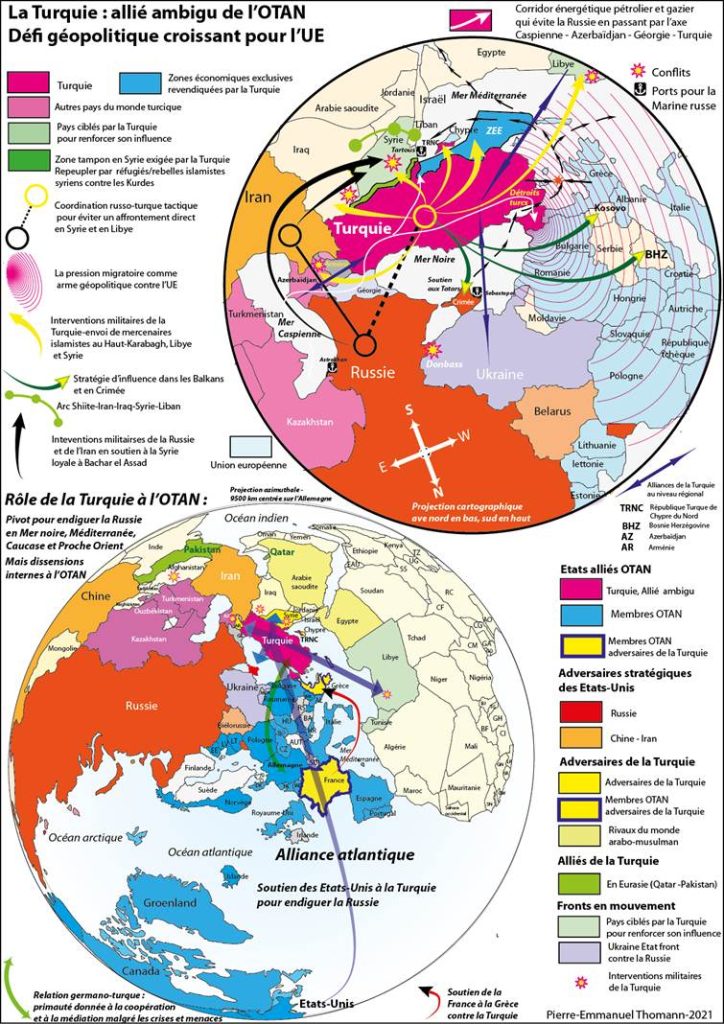

Depuis 1945, l’Allemagne est marquée avant tout par son ancrage géopolitique à l’Ouest, c’est-à-dire son alliance étroite avec les Etats-Unis d’où l’importance de l’OTAN mais aussi de l’UE comme sous ensemble de l’espace euro-atlantique[13]. Elle dépend des Etats-Unis pour sa protection nucléaire dans le cadre de l’OTAN. L’Allemagne, comme les autres Etats membres de l’OTAN perçoit la Turquie comme un rempart géopolitique sur son flanc sud-est vis-à-vis de la Russie. Et ce, en synergie avec la stratégie des Etats-Unis car la Turquie détient les détroits (les Dardanelles et le Bosphore) entre mer Noire et mer Méditerranée.

Les États-Unis, par rapport à la guerre Froide, et depuis la première présidence de Donald Trump, ont opéré un retrait du théâtre européen et eurasien qui n’est qu’apparent. Il n’est plus question d’opérations militaires comme en Ex-Yougoslavie. Pour contrer la Russie, les Etats-Unis se sont éloignés des premières lignes de front mais mènent une guerre par procuration en soutenant Kiev à la limite de la co-belligérence, et poussent d’autres États à occuper l’espace géopolitique en fonction des circonstances et des zones géographiques pour réduire le poids de leurs adversaires. Ils soutiennent donc des États-pivots comme la Pologne et la Turquie et des États-fronts comme l’Ukraine sur la ligne de fracture avec la Russie qui va du Nord-est de l’Europe dans l’Océan arctique, jusqu’en mer Méditerranée au sud, mer Noire et Caucase au sud-est pour encercler la Russie avec un arc d’instabilité à ses frontières.

Plus récemment, Washington, sous la seconde présidence de Donald Trump, et face à l’échec sur le théâtre ukrainien contre la Russie, pousse les Etats européens membres de l’OTAN, principalement Londres, Varsovie Berlin et Paris à s’engager dans la sous-traitance géopolitique américaine contre la Russie. Sous couvert du narratif superficiel d’autonomie stratégique, les Européens sont en en réalité vassalisés car ils désignent la Russie comme leur ennemi comme Washington et Londres, achètent plus d’armes aux Etats-Unis, notamment l’Allemagne, et l’Europe est divisée avec une fracture géopolitique avec la Russie, empêchant tout rapprochement continental sur l’axe Paris-Berlin-Moscou, selon les priorités géopolitiques de Washington.

Dans ce contexte, Les États-Unis, l’OTAN et l’UE réaffirment le rôle de pivot de la Turquie comme gardienne des détroits turcs et contrepoids géopolitique à la Russie dans le Caucase, la mer Noire et au Moyen Orient. L’objectif principal de cette manœuvre est de repousser la Russie dans ses terres continentales, en favorisant l’expansionnisme turc. Dans le Caucase du Sud, comme en Syrie, la Turquie fait donc le travail que les États-Unis ne veulent plus faire en première ligne. L’objectif géopolitique implicite est de réorienter l’expansion géopolitique de la Turquie vers le Caucase et l’Asie centrale contre la Russie et la détourner de la Méditerranée orientale et du théâtre européen pour endiguer la fissuration de l’OTAN.

L’Allemagne, se coule dans cette Grande Stratégie géopolitique de conception anglo-saxonne pour le contrôle du Rimland, tout en défendant ses propres priorités géopolitiques dans les limites des priorités de Washington. Le détachement de l’Ukraine de la Russie (mais aussi tous les états issus de l’URSS avec l’élargissement de l’OTAN et l’UE comme outils de cette géopolitique), la constitution d’une Mitteleuropa militaire sous sa direction comme nation cadre à l’OTAN, la poursuite de l’élargissement de l’UE dans les Balkans occidentaux et l’ex-URSS sauf la Russie. Le renforcement de la puissance militaire allemande. Les idéologies changent, mais les tropismes géopolitiques demeurent. Sur les temps plus long de l’histoire, en accordance avec ses tropismes géopolitiques, l’objectif de Berlin sous le régime nazi était déjà de s’emparer de l’Ukraine[14] en prolongement des plans pangermaniste d’extension du Lebensraum (espace vital) de l’Allemagne. Aujourd’hui la représentation géopolitique dominante en Allemagne est celle d’une occidentalisation de l’Ukraine, c’est à dire son orientation vers l’espace euro-atlantique selon les priorités germano-américaines. Pour les Etats-Unis, l’objectif est de détacher l’Ukraine de la Russie selon la doctrine Brzezinski[15]. Toutefois, à la grande différence des conflits en ex-Yougoslavie, la Russie est aujourd’hui redevenue la puissance centrale de l’Eurasie et ne tolère plus l’élargissement sans limite de l’espace euro-atlantique dans son étranger proche (la Finlande et la Suède faisaient déjà de facto partie de l’espace euro-atlantique, et n’ont jamais fait partie de l’URSS).

Dans ce contexte où la Turquie détient un rôle stratégique dans l’Alliance atlantique pour contrer la Russie, la crainte de l’Allemagne, partagée par les Etats-Unis et les Etats membres de l’OTAN, est un rapprochement plus marqué de la Turquie et de la Russie. L’Allemagne cherche à éviter la formation d’alliances hostiles qui diviseraient le continent européen jusque dans ses prolongements eurasiens (Turquie comprise), d’où sa volonté d’arrimer la Turquie à l’Europe et ce, bien que l’élargissement de l’UE à la Turquie soit aujourd’hui considéré comme une impasse par la majorité des Allemands[16]. L’Allemagne est aussi en concurrence avec la Turquie dans les Balkans et les Allemands soutiennent de manière constante l’élargissement de l’UE dans les Balkans occidentaux[17], avec le soutien de l’Union européenne. Cet élargissement de l’UE aux Balkans est destiné à contrer l’influence de la Russie et de la Turquie. Ce même narratif a également été repris par Emmanuel Macron, même si traditionnellement la France a été toujours plus rétive à l’élargissement, avant de céder chaque fois face à l’Allemagne.

Depuis l’ancrage à l’Ouest promu par le premier Chancelier de la République Fédérale, Konrad Adenauer après la défaite de 1945, l’Allemagne avait choisi l’occidentalisation par l’adoption de la démocratie libérale. La doctrine centrale de la politique étrangère de l’Allemagne restait marquée jusqu’à récemment par le désir d’occidentaliser les peuples toujours plus à l’Est jusque dans la profondeur eurasienne, Turquie et Russie comprises. Elle estimait que ce processus était nécessaire pour la stabilisation de ces espaces en exportant la démocratie libérale, à l’image de sa propre expérience. La Turquie avait ainsi été perçue au début des révolutions arabes en 2011 comme un modèle de démocratie musulmane et avait reçu le soutien de l’Allemagne en synergie avec l’UE et l’OTAN pour les grandes orientations de sa politique étrangère.

Toutefois l’évolution de la Turquie vers la diplomatie néo-ottomane et le conflit avec la Russie constituent désormais un obstacle à la vision allemande qui se concentre désormais sur l’Ukraine et les Balkans. Les révolutions arabes ont modifié l’environnement stratégique de la Turquie et dans la foulée des crises en Syrie et en Libye, les intérêts ont commencé à diverger de manière plus prononcée entre la Turquie et les Occidentaux. A l’occasion de la crise en Syrie, la Turquie a soutenu les groupes islamistes sunnites[18] en vue de provoquer, sans succès, un changement de régime en juillet 2016 car la Russie était intervenue militairement pour sauver Damas ( mais cette option a réussi en 2024 avec l’affaiblissement de l’Iran et la priorité de la Russie accordée à la guerre en Ukraine). La Turquie a alors accentué dès 2018 sa mutation d’une diplomatie guidée par la doctrine du « zéro problème avec les voisins »[19] vers une défense de plus en plus agressive de ses intérêts selon sa doctrine néo-ottomane, y compris au moyen de l’islam politique, le président turc étant proche des Frères musulmans. Avec les interventions militaires de la Turquie en Syrie[20] et ses soutiens aux islamistes jusqu’au changement de régime en 2024, en Libye, au Haut-Karabagh en soutenant l’Azerbaïdjan, et sa doctrine d’expansion en Méditerranée orientale (Plan bleu) pour avoir accès aux réserves de gaz, mais aussi le chantage migratoire aux frontières grecques, les relations germano-turques n’ont cessé de se dégrader sans pour autant provoquer de rupture[21] en raison du rôle de la Turquie dans le contexte de la rivalité géopolitique croissante avec la Russie

L’Allemagne, nouvelle puissance militaire ?

L’Allemagne, puissance centrale de l’UE, est géographiquement plus proche de la Russie que la France. En raison de sa perception de sécurité qui découle de sa géographie, elle attache plus d’importance à la nouvelle menace russe qui est mis en en avant par les cercles atlantistes qui dominent à Berlin. Elle se préoccupe aussi plus de la sécurité des pays d’Europe centrale et orientale, qui forment un glacis contre la Russie, mais aussi pour y préserver son rôle de chef de file de cette zone d’intérêt géopolitique et géoéconomique prioritaire, notamment au sein de l’OTAN. Un clivage existe en Allemagne et une grande partie de la population en ex-Allemagne de l’Est mais aussi les parti AFD sont en désaccords avec la désignation de la Russie comme la menace principale.

Pour faire face à cette crise, le chancelier Olaf Scholz a annoncé dès février 2022 cinq objectifs pour l’Allemagne dans la cadre de la Zeitenwende. Il a d’abord affirmé un soutien à l’Ukraine – notamment avec des livraisons d’armes, même si la coalition politique allemande a été réticente à s’engager dans cette voie, le gel du gazoduc Nordstream II ( qui a été saboté depuis en septembre 2022 par Washington[22]) et un soutien financier. Le deuxième objectif est de tenter de forcer le président Vladimir Poutine à arrêter les opérations militaires en Ukraine. Le troisième grand défi est d’empêcher le conflit de s’étendre à d’autres pays européens dans le cadre du devoir d’assistance au sein de l’OTAN, notamment aux alliés en Europe centrale et orientale, qui s’inquiètent pour leur sécurité. La quatrième priorité est une extension du soutien de la Bundeswehr aux alliés de l’OTAN à l’est[23].

Enfin le cinquième point marque l’inflexion la plus importante, car elle pourrait faire évoluer l’Allemagne vers le statut de première puissance militaire européenne. Le chancelier Scholz a promis que l’Allemagne s’investirait beaucoup plus dans la défense pour garantir sa sécurité. Le budget fédéral de 2022 devrait être crédité d’un fonds spécial doté de 100 milliards d’euros. Cela signifie que l’Allemagne consacrera désormais plus de 2% de son produit intérieur brut à sa défense et ce fonds spécial serait inscrit dans la Loi fondamentale.[24]

Friedrich Merz, Chancelier depuis le 6 mai 2025, a réaffirmé la priorité à la Zeitenwende, même si un plus grand scepticisme s’est renforcé face à la capacité réelle pour l’Allemagne à mettre en oeuvre ce changement de posture[25], face à une opinion encore divisée, et le retard par le complexe militaro -industriel allemand les décennies précédentes. Dans ce cadre du réarmement de l’OTAN, la Chancelier a souligné que la Turquie jouait un rôle très important dans l’OTAN, pour la protection du flanc Sud et promu des relations plus étroites entre les deux pays.[26] Cette déclaration souligne que l’Allemagne en synergie avec Washington et Londres à l’intention de renforcer le rôle de la Turquie, contre la Russie[27]. Le rôle de la Turquie comme pivot géopolitique contre la Russie trouve aussi un écho dans les milieux néoconservateurs et atlantistes en France[28]

L’Allemagne comme puissance économique et la Turquie : L’enjeu énergétique du corridor sud

En raison de son positionnement comme puissance économique dans la mondialisation, de sa prépondérance économique dans l’UE, mais aussi de sa position géographique, l’Allemagne octroie à la Turquie un rôle important dans le voisinage européen.

La Turquie est garante du corridor énergétique qui passe au sud du Caucase sur l’axe Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie[29] et cherche à le prolonger vers l’Asie centrale avec le projet de corridor transcaspien, avec le soutien des États-Unis, mais aussi de l’OTAN et l’UE pour contourner et encercler la Russie[30]. En parallèle, les Américains, en synergie avec les Turcs, cherchent à contrôler le projet de corridor de transport de Zanguezour sur le territoire Arménien reliant reliant l’Azerbaïdjan à l’enclave du Nakhitchevan, frontalière avec la Turquie, pour évincer la Russie et l’Iran, rencontrant la résistance de l’Arménie et l’Iran [31].

La position de pivot de la Turquie pour la diversification énergétique avait été anticipée en Allemagne dès 2007 dans le cadre de la Nouvelle Ostpolitik[32] du gouvernement Merkel de coalition (CDU/CSU/SPD). Aujourd’hui, on ne parle plus d’Ostpolitik, mais les priorités de la politique étrangère allemande en matière économique et d’accès à l’énergie n’ont pas fondamentalement changé. La Turquie est considérée comme le pays de transit par lequel l’Allemagne pourrait s’approvisionner dans le Caucase, l’Asie centrale, afin de moins dépendre de son premier fournisseur, la Russie.

Toutefois, le projet Nabucco[33] qui devait matérialiser cette stratégie d’accès direct aux ressources énergétiques de la Caspienne, dans lequel l’Allemagne était partie prenante à travers la société RWE, a échoué[34] mais au profit du projet de corridor transcaspien qui n’est pas encore effectif.

L’Allemagne, après le sabotage par Washington du Gazoduc Nord Stream II qui a donc diminué drastiquement les importations de gaz russe, poursuit le projet de renforcement[35] d’un corridor sud passant par la Turquie pour diversifier ses approvisionnements énergétiques en gaz et en pétrole à partir de la mer Caspienne et l’Asie centrale. L’UE, avec le soutien des Allemands[36], avait déjà rendu opérationnel le corridor gazier sud-européen (Southern Gas Corridor)[37] entré en service dès 2020, qui prend forme avec le nouveau gazoduc Trans-Adriatic pipeline[38] qui transporte du gaz d’Azerbaïdjan jusqu’en Italie. C’est aussi la raison pour laquelle l’Allemagne dispose d’alliés dans les Balkans et en Europe du Sud : pour éviter un renforcement des sanctions demandées par la France et la Grèce contre la Turquie. Si l’Allemagne a freiné l’application de sanctions contre la Turquie[39], l’Italie et l’Espagne, ainsi que les pays d’Europe centrale n’y ont pas été favorables non plus[40].

Conclusion

La préservation des intérêts géostratégiques et géoéconomiques qui sous-tendent la relation germano-turque ont pour l’instant primé sur les crises[41].

Vis à vis de la Turquie, l’Allemagne préfère ainsi la négociation à la confrontation. L’Allemagne cherche avant tout à préserver l’unité de l’OTAN et ne veut pas mettre en cause ses liens économiques[42] ni ses flux migratoires avec la Turquie. Elle possède une très grande diaspora turque, et elle est prisonnière du chantage turc après avoir confié à la Turquie la garde des frontières de l’UE, lors de la crise migratoire en 2015.

La Turquie risque d’être un défi géopolitique croissant pour les Européens, au-delà de la présidence de Recep Tayyip Erdoğan. L’expansionnisme territorial sous couvert d’idéologie pan-turquiste et islamiste de la Turquie déstabilise la Méditerranée et l’Europe balkanique, mais aussi le territoire européen en raison de la présence des diasporas turques qui sont autant de leviers pour le président Recep Tayyip Erdoğan[43].

Les relations germano-turques continueront de jouer un rôle pivot au sein de l’Union européenne. L’Allemagne s’est rendue trop dépendante de la Turquie à propos de la question des réfugiés ; elle a entraîné toute l’UE dans ce chantage récurrent. Elle a aussi été excessivement tributaire du triangle formé par les relations de rivalité et de calculs entre les Etats-Unis, la Turquie et la Russie. L’élargissement de l’UE à la Turquie est désormais une impasse avérée mais la question est loin d’être réglée car la Turquie fera monter les enchères et exigera des compensations. Compte tenu de son attitude complaisante, jusqu’à quel point l’Allemagne entrainera-t-elle l’UE dans un nouveau chantage probable de la Turquie ?

La Turquie est une menace géopolitique, tant pour l’Europe de l’Ouest que pour la Russie

Toutefois, les cercles atlantistes et néoconservateurs qui sont au pouvoir en Europe, considèrent que La Russie est une menace plus importante que la Turquie et cherchent à se rapprocher de la Turquie pour contrer la Russie. En réalité la menace russe est un narratif qui découle de la vassalisation des Etats membres de l’OTAN et l’UE, l’Allemagne et se partenaires européens, aux priorités géopolitiques des Etats-Unis, et encadrées par les doctrines géopolitiques anglo-saxonnes visant à encercler la Russie, par l’extension du Rimland, dont la Turquie est un élément important, l’Allemagne joue aussi son propre partition dans ce jeu en se rapprochant de la Turquie. C’est un scénario dangereux qui renforce le pouvoir de nuisance et l’expansionnisme turc. Pour endiguer la Turquie, un rapprochement avec la Russie serait la seule option qui ai suffisamment de poids pour les Etats qui sont sous la menace de l’expansion turque, notamment dans les Balkans

Carte n°1 : Plan pangermaniste

Carte n°2 La Turquie : allié ambigu de l’OTAN- Défi géopolitique croissant pour l’UE

Carte n°3 : L’enjeu géopolitique énergétique du corridor Sud

[1]Seibt Gustav, Die Vergessene Liebe von Türken und Deutschen, Suddeustsche Zeitung, 18-04-2016, https://www.sueddeutsche.de/kultur/debatte-bizim-kiez-unser-kiez-1.2953146

[2] Lors d’un sommet à Berlin le 28 septembre 2018, le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait répété les paroles du premier chancelier allemand Otto von Bismarck qui avait souligné que « L’amour des Turcs et des Allemands les uns pour les autres est si vieux, que jamais il ne sera brisé », (“Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, daß sie niemals zerbrechen wird« ). https://www.youtube.com/watch?v=-x7QNU0UOkM

[3] Seibt Gustav, Die Vergessene Liebe von Türken und Deutschen, Suddeustsche Zeitung, 18-04-2016, https://www.sueddeutsche.de/kultur/debatte-bizim-kiez-unser-kiez-1.2953146

[4] Bundesministerium der Verteidigung, Verteidigungspolitische Richtlinien 2023, https://www.bmvg.de/resource/blob/5701724/5ba8d8c460d931164c7b00f49994d41d/verteidigungspolitische-richtlinien-2023-data.pdf

[5] L’alliance franco-russe (1892) et l’entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne (1904)

[6] Le projet de chemin de fer Berlin-Bagdad avait pour objectif d’atteindre le Golfe Persique. Les Britanniques craignent ce projet, car cette voie terrestre permettrait à l’Allemagne de s’affranchir de sa domination des voies maritimes contrôlées par la Grande-Bretagne et avoir accès aux champs pétrolifères qui deviennent stratégiques. En 1913, c’est une mission militaire allemande qui arrive à Constantinople pour réformer l’armée de terre, tandis les Britanniques sont en charge de la marine. Les empires russe et britannique voient d’un mauvais œil, à cause de leurs propres ambitions, la perspective d’un contrôle des détroits par l’Allemagne derrière l’Empire ottoman.

[7] Clarke Chritopher, Les Somnambules, été 1914, Comment l’Europe a marché vers la guerre, 2013, Flammarion, 668 p.

[8] Seibt Gustav, Die Vergessene Liebe von Türken und Deutschen, Suddeustsche Zeitung, 18-04-2016, https://www.sueddeutsche.de/kultur/debatte-bizim-kiez-unser-kiez-1.2953146

[9] Un plan d’invasion de la Turquie par l’armée allemande a aussi été élaboré en 1942, pour sécuriser le flanc sud du Caucase et avoir accès au pétrole de la mer caspienne à Bakou, mais il ne fût jamais mis à exécution avec notamment l’enlisement à Stalingrad.

[10] Lire à ce propos le numéro Conflits n°30, Le réveil turc, vers un nouvel empire ? novembre-décembre 2020.

[11] L’ancien ministre allemand Wolfgang Schaüble soulignait en 2010, « même s’il semble que bon nombre d’Européens n’en aient pas suffisamment conscience : la fin de la guerre froide n’a pas supprimé la raison d’être de l’intégration européenne. Bien au contraire : l’Europe n’est pas seulement un marché intérieur réussi et une grande réponse à la mondialisation. L’Europe doit comprendre qu’elle ne pourra jouer un rôle dans les conflits mondiaux de demain, qui sont en fait des luttes de répartition entre les grands espaces politiques, qu’à la double condition de s’exprimer d’une seule voix et d’aborder ses problèmes structurels de manière crédible et visible. » Discours du ministre fédéral des finances, Dr. Wolfgang Schäuble prononcé à l’Université Paris-Sorbonne, le 2 novembre 2010. La référence à l’Europe intégrée comme alliance de pouvoir vis-à-vis des acteurs extérieurs est explicite.

[12] Il faut préciser que la posture allemande était jusqu’à aujourd’hui difficile à comprendre car sa complexité provient des différents héritages historiques, et ses contradictions internes ; et son héritage historique de la méfiance vis à vis de la puissance après la défaite de 1945, qui pèse comme un traumatisme. Si la Turquie a une géopolitique explicite, celle de l’Allemagne est implicite.Thomann Pierre-Emmanuel, Le couple franco-allemand et le projet européen, Représentations géopolitiques, unité et rivalités, L’Harmattan, 2015, 660 pages.

[13] L’Allemagne positionne donc le territoire de l’UE comme un Rimland, en alliance avec les Etats-Unis afin qu’ils maintiennent leur présence militaire et économique en Europe afin de contrer les puissances continentales comme la Russie, selon la vision euro-atlantiste. Le « Rimland » est la ceinture littorale qui entoure le continent eurasien. Son contrôle par les Etats-Unis permet de constituer un espace tampon autour du « Heartland », coeur de l’espace eurasien. Cette doctrine géopolitique est l’héritière de la vision du géopoliticien américain Nicolas Spykman (1893-1943) qui a reformulé la doctrine de Halford John Mackinder (1861-1947). La Turquie détient un place stratégique particulière dans ce dispositif au flanc sud de l’OTAN contre la Russie, mais aujourd’hui comme pivot offensif après la Guerre froide vers le Caucase, le Moyen-Orient, la Méditerranée.

[14] Franc Claude Histoire militaire – Le Traité de Brest-Litowsk : ses clauses et ses conséquences, Revue Défense Nationale 2018/2 (N° 807), pages 121 à 123, https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2018-2-page-121.htm

[15] Brzezinski Z. (1997), The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (version française : Le grand échiquier, l’Amérique et le reste du monde), Bayard 1997, 275 p

[16] Un sondage du media Die Welt en 2017 a montré que 89.4 % des Allemands étaient en faveur d’un arrêt des négociations d’adhésion avec la Turquie . Die Welt, Deutsche wollen Abbruch der türkischen EU-Beitrittsverhandlungen, 22.08.2017

[17] Il s’agit d’abord de montrer que l’adhésion des pays des Balkans, amènera plus de prospérité à ses citoyens et par effet domino, préparer les opinions à une expansion vers les pays du Partenariat oriental à long terme.

[18] Hackensberger Alfred, Stürmer Michaël, Wie die Türkei islamistischen Terroristen hilft, Wett, 17-08-2016

[19] Sénat, Turquie – prendre acte d’une relation plus difficile, maintenir un dialogue exigeant et constructif, Rapport d’information n° 629 (2018-2019), 03-07-2019

https://www.senat.fr/rap/r18-629/r18-6294.html

[20] En 2018, la Turquie avait envahi la Syrie voisine en violation du droit international. Il y a eu des expulsions et un nettoyage ethnique de la population kurde, qui se poursuit à ce jour. En Libye, la Turquie a continuellement violé l’embargo des Nations Unies sur les armes. Elle a envoyé de l’aide militaire, des troupes et des mercenaires syriens en Libye. Dans le cadre de sa doctrine d’expansion en Méditerranée orientale (Plan bleu), la stratégie d’escalade de la Turquie en Méditerranée orientale menace particulièrement la sécurité nationale et européenne. En avril, la Turquie a envoyé un navire de forage accompagné d’un navire de guerre naval dans la zone de commerce extérieur chypriote pour explorer les gisements de gaz naturel. Le 10 juin, des navires de guerre turcs se sont montrés menaçants vis à vis d’un navire de la marine française alors qu’il voulait inspecter un navire turc dans le cadre de la mission OTAN Sea Guardian – dans laquelle les forces armées allemandes sont également impliquées – afin de se conformer à l’embargo sur les armes de l’ONU contre la Libye.

[21] A la suite du coup d’Etat en Turquie contre le président Recep Tayyip Erdoğan en 2016, la Turquie a exigé que les soldats turcs de l’OTAN ayant demandé l’asile en Allemagne soient extradés, mais devant le refus du gouvernement allemand, les délégations de députés allemands n’ont pas été autorisées à visiter les soldats allemands sur la base de l’OTAN d’Incirlik. Le gouvernement a décidé de retirer les 360 soldats allemands de la base d’Incirlik, en juin 2017 et les envoyer en Jordanie.

[22] Thomann Pierre-Emmanuel, Sabotage de Nord Stream : un acte de guerre contre la Russie et l’Europe dans l’intérêt de Washington et de l’initiative des Trois Mers ? CF2R, 05-2025, https://cf2r.org/wp-content/uploads/2023/05/TL-129-Thomann-2.pdf

[23] En Lituanie, où l’Allemagne dirige les forces d’intervention de l’OTAN, les effectifs ont été augmentés. Plus précisément, une extension de l’engagement dans la police aérienne en Roumanie, la participation à la création d’une nouvelle unité de l’OTAN en Slovaquie, la marine contribue, avec des moyens supplémentaires en navires pour sécuriser la mer du Nord, la mer Baltique et la Méditerranée, et enfin la participation à la défense de l’espace aérien des pays de Europe de l’Est, membres de l’OTAN avec des missiles de défense aérienne

[24] Discours d’Olaf Scholz au Bundestag, 23 février 2022. https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle

[25] Tallis Benjamin, The End of the Zeitenwende, DGAP, 30-08-2024 https://dgap.org/en/research/publications/end-zeitenwende

[26] Conférence de presse, Sommet de l’OTAN .9-05-2025, https://www.youtube.com/watch?v=rXrn_37BePE

[27] Lucas Rebecca,

Turning Towards Turkey: Why NATO Needs to Lean into Its Relationship, Rand ,Mar 18, 2025

https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/03/turning-towards-turkey-why-nato-needs-to-lean-into.html

[28] Mongrenier Jean-Sylvestre , La mer Noire et ses enjeux dans la guerre en Ukraine , Desk-Russie

29 mars, 2025 https://desk-russie.eu/2025/03/29/la-mer-noire-et-ses-enjeux-dans-la-guerre-en-ukraine.html

[29] Il comprend l’axe énergétique pétrolier Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et l’axe gazier Bakou-Tbilissi-Erzurum et le Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline TANAP).

[30] Hess Maximilian, The realist victory in Nagorno-Karabagh, Foreign Policy Research Institute (FPRI), 13-09-2025, https://www.fpri.org/article/2020/11/the-realist-victory-in-nagorno-karabakh/

[31] Hess Maximilian, The realist victory in Nagorno-Karabagh, Foreign Policy Research Institute (FPRI), 13-09-2025, https://www.fpri.org/article/2020/11/the-realist-victory-in-nagorno-karabakh/

[32]La Turquie dans cette configuration détient une position stratégique de hub pour l’accès aux ressources dans différents directions, Caucase, Asie centrale mais aussi Moyen-Orient (les projets de gazoducs évitant la Russie doivent passer par la Turquie. Les ressources en Asie centrale font l’objet d’une concurrence rude entre les pays de la région, et les Européens se trouvent en compétition avec les pays asiatiques dont la croissance nécessite toujours plus de ressources minières. Les États-Unis cherchent à désenclaver les pays d’Asie centrale afin qu’ils ne dépendent plus de la Russie pour l’évacuation de leurs hydrocarbures, tandis que les Chinois font une percée avec la construction d’un gazoduc du Turkménistan jusqu’en Chine en service depuis 2009.

[33] Il a été lancé à l’initiative de l’Autrichien OMV en association avec l’Allemand RWE, Bulgarian Energy Holding, le Hongrois MOL, le Roumain Transgaz et le Turc BOTAS sur la base d’une participation à hauteur de 16,67 % des parts pour chacun.

[34] Campagnola François, « Le corridor énergétique Sud après l’échec du projet Nabucco », Géoéconomie, 2014/4 (n° 71), p. 141-147. DOI : 10.3917/geoec.071.0141. URL : https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2014-4-page-141.htm

[35] La chancelière Angela Merkel s’était déja rendue en Azerbaïdjan pour des entretiens à propos d’un accroissement de l’approvisionnement en gaz de la mer Caspienne en Europe, alors que les États-Unis intensifient la pression sur Berlin au sujet du gazoduc Nord Stream 2 qui acheminera directement du gaz de Russie vers l’Allemagne.

Financial Times, Merkel backs efforts to find alternatives to Russian gas, 21-08-2018; https://www.ft.com/content/f1e8c7c2-a524-11e8-8ecf-a7ae1beff35b

[36] Gotev Georgi, Germany provides €1.2 billion loan for Southern Gas Corridor, Euractiv, 6-03-2018;

[37] Gotev Georgi, Europe’s Southern Gas Corridor ‘almost ready’, says Azebaijan’s SOCAR, Euractiv, 13-02-2020,

[38] Ce corridor fonctionne aujourd’hui grâce au nouveau gazoduc Trans-Adriatric pipeline qui transporte du gaz d’Azerbaïdjan jusqu’en Italie mais ne représente que 2 % de la consommation européenne. La société TAP est détenue par l’italien Snam (20 %), le britannique BP (20 %), l’azerbaïdjanais Socar (20 %), le belge Fluxys (19 %), l’espagnol Enagas (16 %) et le suisse Axpo (5 %).

Toutefois, sans gazoduc traversant la Caspienne ce corridor ne constitue pas une alternative aux importations énergétiques en provenance de Russie

Le développement futur de ce corridor dépend de l’accès aux ressources d’Asie centrale, voire de l’Iran si le statut de la mer Caspienne se clarifient et les relations difficiles avec l’Iran aussi.

La société TAP est détenue par l’italien Snam (20 %), le britannique BP (20 %), l’azerbaïdjanais Socar (20 %), le belge Fluxys (19 %), l’espagnol Enagas (16 %) et le suisse Axpo (5 %).

[39] Schnee Thomas, Union Européenne : Pourquoi l’Allemagne bloque les demandes de sanctions françaises contre la Turquie, Marianne, 02-11-2020,

[40] De Kerchove Dexaerde Yolaine L’Europe n’inflige pas de véritables sanctions à la Turquie, 15-12-2020, Euronews,

https://fr.euronews.com/2020/12/15/l-europe-n-inflige-pas-de-veritables-sanctions-a-la-turquie

[41]Les relations politiques, économiques, culturelles et les échanges entre les personnes ont la primauté dans les relations germano-turques a déclaré le porte-parole allemand / https://www.youtube.com/watch?v=nrbUttRrghk

Neukirch Ralf und Schult Christoph , Merkel geht auf Erdogans Forderung ein, Der Spiegel, 02-09-2016,

https://www.spiegel.de/politik/ausla nd/armenien-resolution-angela-merkel-geht-auf-erdogans-forderung-ein-a-1110505.html

[42] https://int.ert.gr/la-grece-appelle-lallemagne-litalie-et-lespagne-a-un-embargo-sur-les-armes-a-la-turquie/

[43] Recep Tayyip Erdogan a même déclaré en 2017 que « si vous continuez à vous comporter ainsi, demain aucun Européen, ou occidental, dans aucune partie du monde, ne pourra marcher en sécurité et en paix dans les rues. Si vous ouvrez cette voie dangereuse, c’est vous qui en paierez les conséquences les plus désastreuses. La Turquie appelle l’Europe à respecter les droits de l’homme et la démocratie. »

Desjardin Sophie, Quand Erdogan appelle les Européens à respecter la démocratie ? Euronews, 22-03-2017,

https://fr.euronews.com/2017/03/22/quand-erdogan-appelle-les-europeens-a-respecter-la-democratie