La guerre civile arrive dans l’Ouest, partie II : réalités stratégiques

Source : militarystrategymagazine.com – Aout 2025 – David Betz

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »

David Betz est professeur de guerre dans le monde moderne au département d’études sur la guerre du King’s College de Londres. Il s’intéresse à de nombreux aspects des affaires stratégiques et militaires, mais a beaucoup écrit sur l’insurrection et la contre-insurrection, la guerre de l’information et les communications stratégiques. Son dernier ouvrage s’intitule The Guarded Age: Fortifications in the 21st Century (Cambridge : Polity, 2024).

Cet article est le deuxième d’une série de deux articles consacrés à l’émergence d’une nouvelle réalité stratégique inconfortable pour l’Occident, à savoir que la principale menace pour sa sécurité et son bien-être aujourd’hui n’est pas externe mais interne, et plus précisément la guerre civile. [i] Dans le premier essai, j’ai expliqué les raisons qui ont conduit à cette situation : une combinaison de sociétés culturellement fracturées, de stagnation économique, d’abus de pouvoir des élites et d’effondrement de la confiance du public dans la capacité de la politique traditionnelle à résoudre les problèmes, et enfin la prise de conscience par les groupes anti-statut quo de l’existence de stratégies d’attaque plausibles basées sur la perturbation des systèmes d’infrastructures critiques vulnérables. Dans cet article, j’expose la forme probable que prendra la guerre civile et les stratégies qui pourraient être employées pour minimiser et atténuer les dommages qu’elle entraînera.

Au moment où j’écris ces lignes, les pays les plus susceptibles de connaître en premier lieu le déclenchement d’un conflit civil violent sont la Grande-Bretagne et la France, qui ont déjà connu ce que l’on pourrait qualifier d’incidents précurseurs ou exemplaires du type décrit plus loin. Les conditions sont toutefois similaires dans toute l’Europe occidentale ainsi qu’aux États-Unis, pour des raisons légèrement différentes[ii] ; en outre, il faut partir du principe que si une guerre civile éclate à un endroit, elle risque de se propager ailleurs[iii].

Pour différentes raisons, les États-Unis ;[ii] de plus, il faut partir du principe que si une guerre civile éclate dans un endroit, elle risque de se propager ailleurs.[iii]

Dans l’article précédent de cette revue, j’ai expliqué comment les conditions que les chercheurs considèrent comme indicatives d’une guerre civile naissante sont largement présentes dans les États occidentaux. Selon les meilleures estimations de la littérature existante, dans un pays où ces conditions sont réunies, les chances qu’une guerre civile éclate sont de 4 % par an[iv]. En partant de cette hypothèse, nous pouvons conclure que les chances qu’elle éclate sont de 18,5 % sur cinq ans.

Supposons, sur la base de récentes déclarations en ce sens de personnalités politiques ou universitaires nationales crédibles, qu’au moins dix pays européens sont confrontés à la perspective d’un conflit civil violent. Dans l’annexe 1, je fournis quinze exemples de ce type — les lecteurs peuvent écarter les cinq qu’ils jugent les moins crédibles. Les chances qu’un tel conflit éclate dans l’un de ces pays au cours des cinq prochaines années sont alors de 87 % (ou 95 % si l’on inclut les 15 exemples).

A reasonable person might argue with the assessment of all or some of these factors and calculations. Peut-être que la situation n’est pas aussi grave que je le prétends, et que le risque n’est donc que de 2 % par an ? D’un autre côté, peut-être ai-je été trop prudent ? Comme je l’ai déjà dit, la perception d’un « déclassement » d’une ancienne majorité, qui est l’une des causes les plus puissantes de guerre civile, est le principal enjeu dans tous les cas qui nous occupent[v]. Objectivement, on doit conclure qu’il y a de nombreuses raisons de s’inquiéter d’une possibilité inquiétante de guerre en Occident, qui ne s’est pas considéré vulnérable depuis longtemps.

Cela m’amène à la question de savoir à qui s’adresse cet article. Le premier public visé est celui des hommes d’État, une catégorie qui, je l’espère, comprendra que le danger est « clair et présent », pour employer le jargon. Le second est le grand public, à qui je souhaite dire « Non, vous n’êtes pas fous », le sentiment que vous avez que quelque chose ne va vraiment pas est juste.

Enfin, et plus précisément, j’espère m’adresser aux commandants militaires à tous les niveaux, mais en particulier à ceux qui ont le plus d’autorité. Vous avez passé un quart de siècle à réfléchir à l’insurrection et à la contre-insurrection. Vous savez exactement ce qui attend une société fracturée, soumise à des tensions économiques et ayant perdu sa légitimité politique, car votre propre doctrine le précise clairement[vi]. Tout ce que font actuellement les états-majors et les ministères de la Défense est secondaire par rapport au danger principal.

Il existe un bon précédent pour ce que je suggère de faire. En février 1989, Boris Gromov était le général le plus respecté de l’armée soviétique, un candidat évident au poste de chef d’état-major général, puis de ministre de la Défense. Au lieu de cela, il a démissionné de l’armée pour rejoindre le ministère de l’Intérieur en tant que commandant des troupes internes, c’est-à-dire policier. Un journaliste perplexe l’a supplié d’expliquer pourquoi il avait fait cela. Il a répondu qu’il craignait une guerre civile[vii]

La société soviétique était configurée d’une manière qui la conduisait vers un conflit interne, estimait-il. Le devoir de Gromov, tel qu’il le concevait, était donc de réorienter son état d’esprit pour faire face au danger principal. La situation à laquelle sont confrontés aujourd’hui les soldats et les hommes d’État occidentaux est fondamentalement similaire. Elle est aussi imminente pour eux aujourd’hui qu’elle l’était pour le général Gromov à la veille de l’implosion de l’URSS.

La question est la suivante : si une guerre civile en Occident est potentiellement aussi imminente, que devraient faire les commandants pour s’y préparer dès maintenant ? La réponse est qu’une réorientation radicale de la mentalité des responsables de la défense occidentaux est nécessaire. Les généraux devraient élaborer dès maintenant des stratégies pour faire face à la réalité d’un conflit civil. À tout le moins, s’ils craignent pour leur carrière s’ils commencent à planifier le déclenchement d’une guerre civile sans directive politique civile, ils devraient chercher à obtenir une telle directive.

L’essai qui suit se veut un guide sur certaines des questions qu’ils pourraient être amenés à examiner

Dans son ouvrage Military Strategy, John Stone rappelle aux lecteurs l’aphorisme le plus important de Clausewitz, selon lequel l’étape la plus cruciale dans tout calcul des moyens et des fins est le choix de l’objectif, qui doit lui-même être fondé sur une appréhension réaliste de la nature de la guerre à laquelle on est confronté[viii]. Je soutiens que l’objectif stratégique de la guerre civile à venir est de limiter au maximum les dégâts qu’elle entraînera.

Toutes les guerres civiles sont sui generis, mais nous pouvons supposer qu’elles possèdent certaines caractéristiques générales, qui permettent de structurer la réflexion suivante sur la manière de naviguer dans les troubles à venir. Ces caractéristiques sont les suivantes :

Les guerres civiles infligent de graves déprédations par le vandalisme iconoclaste ou le vol des infrastructures culturelles de la société, c’est-à-dire les œuvres d’art et autres objets historiques et architecturaux.

Elles détruisent le capital humain d’un pays par le déplacement stratégique de la population civile à grande échelle.

Elles augmentent la vulnérabilité de la société face à une intervention étrangère prédatrice. [ix]

Les guerres civiles sont disproportionnellement longues et sanglantes. Une étude statistique sur les guerres civiles de 1945 à 1999 a révélé que leur durée médiane était de six ans et que le nombre total de morts s’élevait à 16,2 millions, soit cinq fois plus que celui des conflits interétatiques au cours de la même période[x]. Il s’ensuit que raccourcir leur durée est la stratégie la plus souhaitable pour limiter les dégâts. L’importance du dernier point ci-dessus réside dans le fait que l’implication étrangère dans les conflits civils semble être le facteur qui contribue le plus à la durée des guerres civiles.

En ce qui concerne les victimes, si l’on prend l’exemple de la Grande-Bretagne, avec une population de 70 millions d’habitants, et si l’on suppose que le niveau de violence n’est pas plus élevé que celui de la pire année du conflit en Irlande du Nord (1971, avec 500 morts sur une population de 1,5 million d’habitants), on peut s’attendre à 23 300 morts par an. Si l’on prend comme indicateurs la guerre de Bosnie des années 1990 ou la guerre plus récente en Syrie, on peut estimer qu’entre 1 et 4 % de la population d’avant-guerre sera tuée, et que le nombre de personnes déplacées sera plusieurs fois supérieur.

Compte tenu du coût humain de ce que l’on pourrait appeler le meilleur scénario possible, les lecteurs peuvent, à juste titre, considérer ce qui suit comme une stratégie pessimiste. Elle vise autant que possible à nier/atténuer certains résultats, mais ne part pas du principe qu’il est possible de les empêcher totalement. Son parallèle logique est l’ensemble de mesures de défense civile prises autrefois par de nombreux États en prévision des bombardements aériens massifs des villes – qui ont effectivement eu lieu – et d’une guerre nucléaire – qui, heureusement, n’a pas encore eu lieu

À ce stade, il est utile d’élucider plus précisément la forme que prendront les guerres civiles qui vont éclater en Occident.

Villes sauvages

Les gouvernements occidentaux, confrontés à des difficultés civilisationnelles structurelles croissantes et ayant perdu leur légitimité, sont en train de perdre leur capacité à gérer pacifiquement des sociétés multiculturelles profondément fracturées par les politiques identitaires ethniques. Le résultat initial est une descente accélérée de plusieurs grandes villes vers un statut marginalement « sauvage », tel que défini par Richard Norton dans un essai de 2003 :

« … une métropole de plus d’un million d’habitants dont le gouvernement a perdu la capacité de maintenir l’état de droit à l’intérieur des limites de la ville, mais qui reste un acteur fonctionnel dans le système international au sens large. » [xi]

À partir de 2024, la liste des villes mondiales présentant certaines ou toutes les caractéristiques de la feralité ambrée et rouge, telles que des niveaux élevés de corruption politique, des zones de contrôle policier négociées, voire des zones interdites, des industries en déclin, des infrastructures délabrées, une dette insoutenable, une police à deux vitesses et l’essor de la sécurité privée, comprendra de nombreuses villes occidentales. [xii] De plus, la situation évolue de manière décisive vers une feralité accrue.

En bref, la situation empire manifestement à l’heure actuelle. Elle va toutefois empirer considérablement, selon moi d’ici cinq ans au plus. Cela s’explique par la combinaison de deux autres facteurs essentiels. Le premier est la dimension urbaine par opposition à la dimension rurale des conflits à venir, qui résulte elle-même de la dynamique d’installation des migrants. En termes simples, les grandes villes sont radicalement plus diversifiées et entretiennent des relations politiques de plus en plus hostiles avec le pays dans lequel elles s’inscrivent

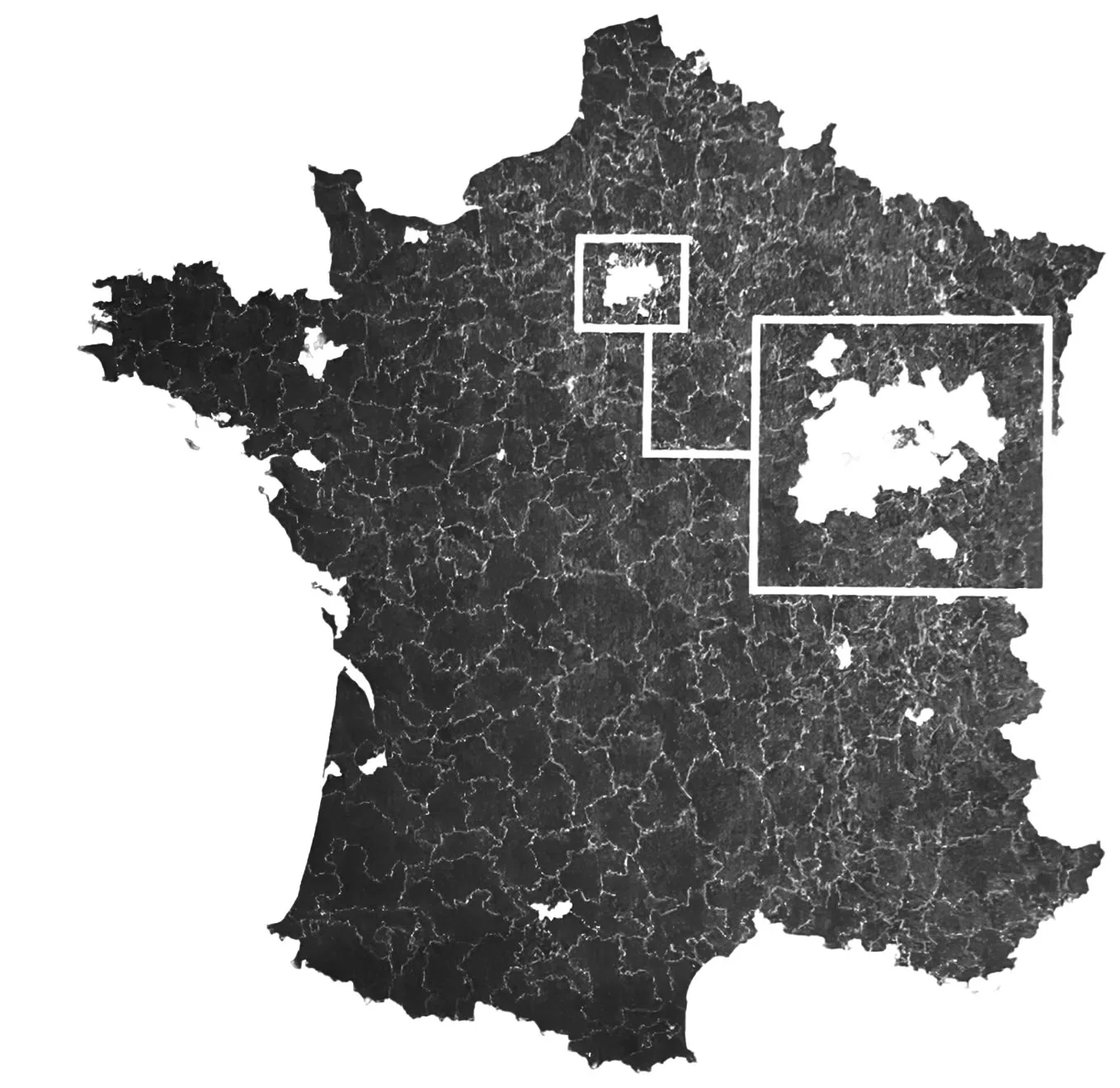

Figure 1: Elections francaises 2024

Source: Carte adaptée par l’auteur à partir d’une carte originale publiée dans Le Monde (16 juin 2024).

Ceci est particulièrement bien illustré graphiquement, comme sur la carte ci-dessus qui montre en noir les 457 circonscriptions françaises ayant voté au premier tour des élections européennes de 2024 pour le Rassemblement national de Marine Le Pen, par opposition aux 119 circonscriptions en blanc qui ont voté pour d’autres partis. Des cartes similaires utilisant d’autres indicateurs pour mesurer le sentiment anti-statut quo et montrant le même schéma de répartition géographique pourraient facilement être réalisées pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres pays.

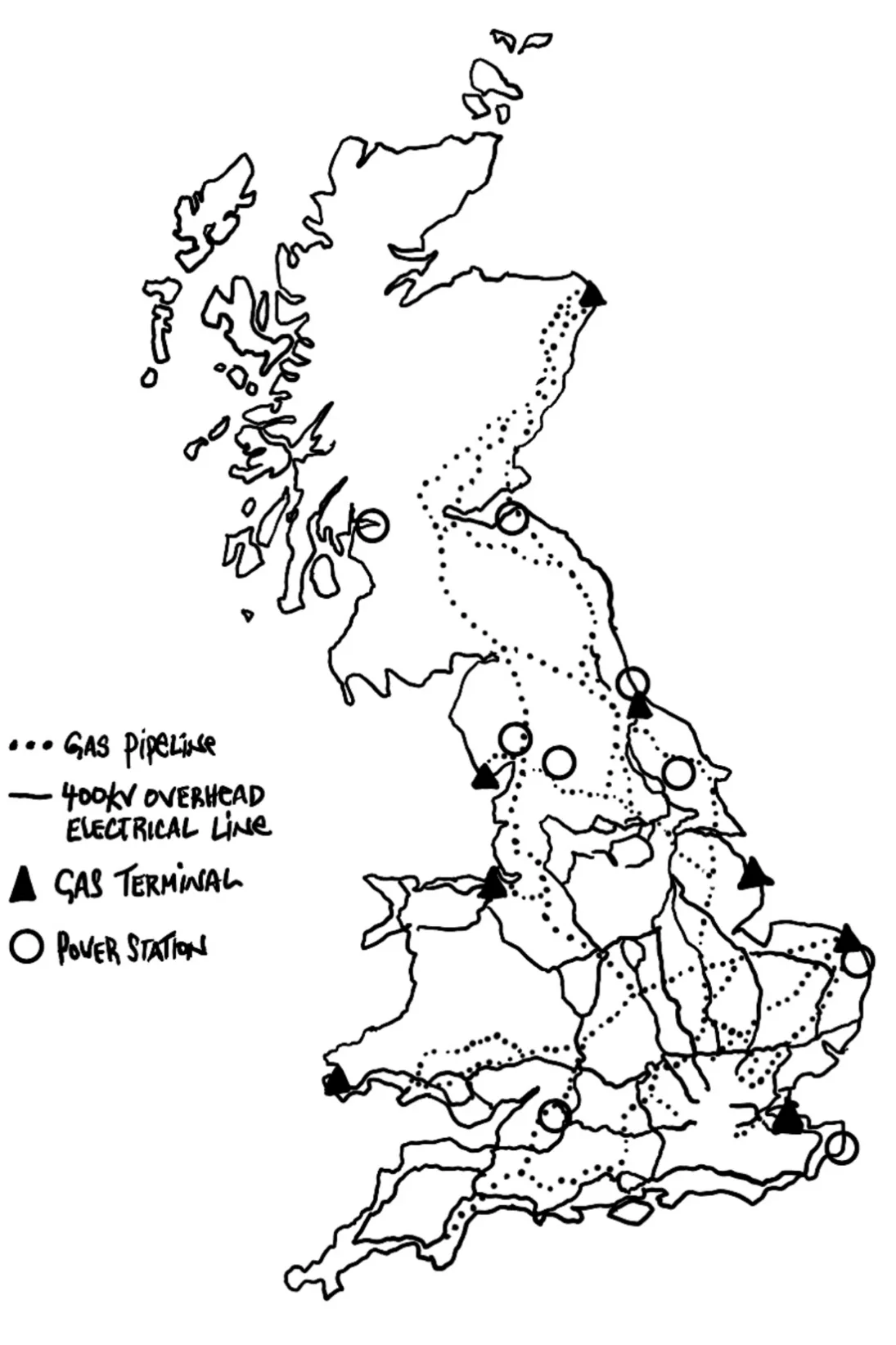

Le deuxième facteur est la configuration des infrastructures critiques modernes (gaz, électricité et transports). Là encore, pour simplifier, les systèmes vitaux des villes sont tous situés dans des zones rurales ou traversent celles-ci. Cela est facilement illustré ci-dessous par une carte simplifiée des infrastructures énergétiques britanniques. Aucune de ces infrastructures n’est bien gardée, et la plupart d’entre elles sont en fait impossibles à protéger de manière adéquate.

En combinant ces facteurs, on peut esquisser la trajectoire des guerres civiles à venir.

Ceci est particulièrement bien illustré graphiquement, comme sur la carte ci-dessus qui montre en noir les 457 circonscriptions françaises qui ont voté au premier tour des élections européennes de 2024 pour le parti nationaliste de Marine Le Pen. Premièrement, les grandes villes deviennent ingouvernables, c’est-à-dire sauvages, épuisant la capacité de la police, même avec l’aide de l’armée, à maintenir l’ordre civil, tandis que la perception générale de la légitimité politique systémique s’effondre de manière irrémédiable. L’économie est paralysée par la métastase de la violence intercommunautaire et les déplacements internes qui en résultent. Ensuite, ces villes sauvages sont considérées par bon nombre de leurs habitants d’origine, qui vivent désormais à l’extérieur, comme ayant été perdues au profit de l’occupation étrangère. Ils s’attaquent alors directement aux systèmes de soutien exposés de la ville dans le but de provoquer leur effondrement par une défaillance systémique.

Figure 2: Représentation simplifiée des infrastructures énergétiques du Royaume-Uni

Source: Carte adaptée par l’auteur à partir des données de « Open Infrastructure ».’, https://openinframap.org/#2.03/26/12.2

Sous une forme limitée mais exemplaire, des attaques contre les infrastructures telles que celles que j’ai décrites ont déjà eu lieu. À Paris, en juillet 2024, une attaque de sabotage majeure contre le réseau de câbles à fibres optiques longue distance a suivi une série d’incendies criminels coordonnés contre le réseau ferroviaire. Ces deux attaques auraient été programmées pour coïncider avec les Jeux olympiques organisés par la ville. [xiii] À Londres, des justiciers connus sous le nom de « Blade Runners » ont endommagé ou détruit entre 1 000 et 1 200 caméras de surveillance destinées à faire respecter le programme de zone à très faibles émissions de la ville. [xiv] Au moment où nous écrivons ces lignes, la police antiterroriste enquête sur les raisons pour lesquelles le transformateur électrique principal de l’aéroport d’Heathrow est en feu, ce qui a entraîné le retard ou l’annulation de 1 300 vols et, par conséquent, de graves dommages économiques. [xv]

Le fait qu’une guerre civile se profile à l’horizon en Occident est une conclusion logique des préceptes standard et bien compris des sciences sociales. La fracture probable des sociétés multiculturelles selon des lignes identitaires est une hypothèse évidente. La configuration de la géographie démographique et la polarisation factionnelle qui en résulte sur le plan politique sont des faits mesurables.

À la recherche d’une définition du terme « ville » qui puisse englober toutes les nombreuses variantes qui ont existé au cours de l’histoire humaine, Arnold Toynbee a supposé qu’il s’agissait simplement d’« un établissement humain dont les habitants ne peuvent produire, dans les limites de la ville, toute la nourriture dont ils ont besoin pour survivre »[xvii]. Cette définition est particulièrement pertinente aujourd’hui. Le fait est que de nombreuses grandes villes occidentales sont de plus en plus perçues comme étrangères et parasitaires par rapport aux nations dans lesquelles elles s’inscrivent.

La viabilité de ces lieux a toujours été contingente ; leur stabilité apparente est en fait un équilibre étonnant qui nécessite un entretien constant et compétent. Si l’on en croit la trajectoire actuelle, cet équilibre va finir par s’effondrer.

Capital culturel

Au cours des premières semaines de la guerre civile espagnole, les cadavres de centaines de religieuses cloîtrées ont été exhumés et exposés dans toute l’Espagne républicaine, un événement choquant qui a occupé une place importante dans la propagande révolutionnaire, marquée par de nombreuses atrocités anticléricales[xviii]. Bien que cela puisse paraître bizarre à première vue, de tels actes d’obscénité collective sont en fait courants dans les guerres civiles et s’expliquent facilement. Ils ont une fonction stratégique ancestrale.

Les attaques contre les totems d’un peuple donné provoquent généralement une réaction équivalente ou plus forte, ce qui est utile dans les premières phases d’un conflit civil, lorsque l’intensification des tensions est cruciale pour consolider le capital de cohésion interne de son propre camp. La destruction supplémentaire de tout capital de rapprochement qui existait dans la société avant la guerre est également utile. En termes simples, cela normalise l’anormalité et rend plus difficile le retour à la normale.

C’est pour cette raison que les stratèges doivent prendre au sérieux les « guerres culturelles », qui sont l’expression de conflits profonds susceptibles de dégénérer en violence. Le sociologue américain James Davison Hunter, qui a inventé le terme « guerre culturelle » il y a trente ans, a mis en garde contre ce risque dans une récente interview :

… Je me contenterai de rappeler une observation faite il y a plus de cent ans par Oliver Wendell Holmes, qui a déclaré : « Entre deux groupes de personnes qui veulent créer des mondes incompatibles, je ne vois d’autre remède que la force… »

Au début des années 1980 et au début des années 1990, les gens étaient encore prêts à dialoguer. Je ne suis pas sûr que les discussions aient abouti à grand-chose, mais le simple fait de dialoguer était important. Je pense que nous avons largement abandonné cette idée. Il y a un sentiment d’épuisement. Et cela augure des problèmes. [xix]

De plus, détruire les symboles de l’image collective de son ennemi est l’élément central du message stratégique d’une guerre civile. Il n’y a tout simplement pas de moyen plus sûr de démontrer la disparition d’un ordre social et son remplacement par un autre. C’est pourquoi, depuis l’Antiquité, comme lorsque les Hébreux ont détruit les sanctuaires cananéens, jusqu’à l’époque moderne, comme lorsque les talibans afghans ont fait exploser les Bouddhas de Bamiyan, l’iconoclasme et la guerre civile ont toujours été liés. [xx]

Les œuvres d’art transportables telles que les peintures, les statues, les manuscrits et autres artefacts sont également très menacées lors des guerres civiles, car elles peuvent facilement être transformées en argent. Que ce soit dans le but d’enrichir des chefs de guerre opportunistes ou de générer des fonds pour acheter des armes, le fait est que le pillage généralisé et le vandalisme opportuniste sont endémiques dans ce type de conflits.

Il s’ensuit qu’une partie importante d’une stratégie visant à atténuer la gravité de la guerre civile à venir, tout en maximisant le potentiel de reconstruction après la guerre, devrait consister à planifier la protection du capital culturel. Il existe déjà un manuel militaire bien développé pour la protection des biens culturels en cas de conflit, publié par l’UNESCO en 2016, qui peut servir de guide utile aux commandants qui cherchent à déterminer ce qu’il faut protéger et comment[xxi]. Il n’a pas été rédigé en pensant à une guerre civile en Occident, mais ses conseils sont néanmoins applicables dans ce contexte.

Plus précisément, les mesures prises avant le déclenchement du conflit devraient inclure l’identification, le catalogage et la hiérarchisation des emplacements des biens culturels vulnérables, par exemple les musées et les galeries, les archives et les bâtiments classés ; la préparation du déménagement et du stockage sécurisé des biens mobiliers, le cas échéant ; et la planification de la surveillance des lieux jugés particulièrement vulnérables et les plus précieux.

Il existe de nombreux précédents historiques pour de telles mesures. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a, à grands frais logistiques, transféré une partie importante de ses trésors historiques depuis des lieux jugés vulnérables aux bombardements aériens vers des installations plus sûres, souvent souterraines[xxii]. En effet, des plans d’évacuation d’urgence du contenu du British Museum vers des mines et des cavernes abandonnées au Pays de Galles et dans le nord de la Grande-Bretagne ont été mis en œuvre jusqu’à la fin des années 1980. [xxiii]

Il serait aujourd’hui souhaitable de créer un service spécial chargé de la planification de la protection culturelle. Le corps allemand Kunstschutz (protection des œuvres d’art), créé pendant la Première Guerre mondiale sous la direction d’un professeur d’histoire de l’art, en est un bon exemple. Les officiers américains chargés des monuments, des beaux-arts et des archives, ou « monuments men », qui se sont mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale pour atténuer le vol, la destruction ou la dégradation des biens culturels, en sont un autre exemple[xxiv].

Zones sécurisées

Toutes les guerres provoquent des déplacements de civils. Dans le cas des guerres civiles, le problème n’est pas nécessairement plus grave en termes d’ampleur, mais il peut être plus complexe. D’une part, lorsqu’une société autrefois multivalente se déchire au niveau des quartiers, il peut être difficile de savoir où fuir et quand. D’autre part, les déplacements peuvent facilement s’étendre et intensifier le conflit. Ayant été déracinés, les réfugiés ont un grief direct et ont vécu une victimisation. De plus, ayant subi des pertes, ils ont réduit leurs coûts d’opportunité pour poursuivre le combat[xxv].

On peut supposer dans un premier temps que les personnes ayant la clairvoyance de quitter les grandes villes pour se réfugier dans des centres plus petits ou des zones rurales le feront. Par la suite, à mesure que les niveaux de violence urbaine passeront de l’orange au rouge, la fraction de la population restante qui possède encore les moyens nécessaires tentera également de fuir.

De plus, un conflit civil tel que celui que j’ai décrit, qui repose sur la déstabilisation active des zones urbaines, va nécessairement produire des vagues de réfugiés. Tout comme l’iconoclasme, le déplacement de population a une fonction stratégique délibérée. Premièrement, il fournit un mécanisme d’assortativité, car les personnes signalent leur appartenance à un groupe en fonction de leur décision de fuir ou non et de leur destination. Deuxièmement, une fois les personnes triées de cette manière, il est plus facile d’extraire des rentes et de recruter des membres parmi les factions ainsi formées, plus homogènes et géographiquement concentrées. Troisièmement, les deux effets précédents servent l’objectif ultime de modifier de manière permanente la démographie de la population[xxvi].

Le schéma décrit ci-dessus est typique des guerres civiles récentes, notamment en Bosnie (1992-1995), au Liban (1975-1990) et au Congo (1996-1997). Les exemples de mouvements de population à grande échelle induits par des conflits civils parsèment l’histoire humaine, du passé le plus lointain à nos jours. Ils sont souvent à l’origine de nombreuses diasporas dans le monde et de certains grands pays, notamment les États-Unis, qui ont été peuplés en partie par les descendants des puritains anglais fuyant les persécutions religieuses.

Un moyen possible d’atténuer le coût humain, à court terme en termes de morts et de souffrances immédiates et à long terme en termes de perte permanente due à la migration des personnes les plus instruites et les plus compétentes, serait la création de zones dans lesquelles une vie civile normale pourrait se maintenir pendant toute la durée du conflit. Le terme « zone sécurisée » serait impropre pour désigner ces lieux, qui seraient plutôt des endroits où le danger serait réduit mais pas absent. Les établir dans leur propre pays sera une nouveauté pour les armées occidentales. Les compétences requises sont toutefois les mêmes que celles qu’elles ont souvent utilisées dans des États déchirés par des conflits civils tels que le Kurdistan irakien (1991), la Bosnie (1993-1995), le Rwanda (1994), Haïti (1994-1995), le Kosovo (1999), en Libye (2011), en Irak (2014-) et en Syrie (2013).[xxvii]

Les zones sécurisées doivent être aussi vastes que possible tout en pouvant être défendues par la fraction des forces régulières d’avant-guerre qui reste loyale et efficace. Les forces militaires impliquées doivent être suffisamment puissantes pour contrôler l’accès à ces zones par voie terrestre, maritime ou aérienne, capables de maîtriser toute milice qui chercherait à les utiliser comme bases et de gérer la fourniture des services humanitaires de base, y compris l’aide étrangère. Les zones de sécurité doivent comprendre un aéroport capable d’accueillir de gros avions, idéalement un port maritime, des capacités de production d’électricité et de communication, ainsi qu’un approvisionnement en eau potable.

Avant le déclenchement du conflit, il convient de procéder à l’identification, à l’aide de cartes, des zones de sécurité appropriées. D’autres préparatifs utiles comprennent la création de centres de défense civile sécurisés et le stockage de produits de première nécessité. Un modèle existant qui pourrait être réactivé ou copié et adapté est le système britannique des sièges régionaux du gouvernement mis en place au début de la guerre froide. Dans ce cas, l’hypothèse de menace retenue était celle d’une attaque nucléaire, auquel cas le gouvernement central pourrait cesser d’exister. Le contrôle serait alors transféré à un commissaire régional dont le personnel s’efforcerait de reproduire autant que possible les fonctions du gouvernement central. [xxviii]

Si l’on prend l’exemple de la Grande-Bretagne, des objectifs limités tels que ceux-ci pourraient être atteints par l’armée britannique, déjà très réduite, sur certaines parties de son territoire. Comparé à la tâche consistant à éteindre plusieurs villes en feu simultanément, à soigner des millions de blessés et à faire face aux retombées, le défi humanitaire posé par un conflit civil est plus facile à gérer, ce qui est une bonne nouvelle.

États défaillants et matières fissiles

Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, les principales préoccupations des puissances étrangères en matière de sécurité concernaient la garde des ogives nucléaires, des matières fissiles et des composants d’autres armes de destruction massive. Le programme de réduction coopérative des menaces (CTR) a été lancé par les États-Unis en 1991 dans le but spécifique « de sécuriser et de démanteler les armes de destruction massive et les infrastructures associées dans les États de l’ancienne Union soviétique »[xxix]. Les activités financées dans le cadre du CTR étaient très variées, notamment le démantèlement sécurisé de certaines armes, l’amélioration des systèmes de stockage et de comptabilité, et la conversion d’installations de recherche militaire à des fins civiles.

Le programme CTR a fonctionné en Russie jusqu’en 2015, date à laquelle le président Vladimir Poutine a annoncé que l’aide américaine n’était plus nécessaire pour sécuriser les matières nucléaires de qualité militaire. La coopération de la Russie avec le programme CTR s’explique par sa crainte légitime du problème des « armes nucléaires perdues », ainsi que par son intérêt réaliste pour le désarmement nucléaire des autres anciens États soviétiques. Cependant, d’autres raisons expliquaient l’intérêt des autorités russes pour ces armes

Bien que la Russie ait évité de justesse la guerre civile dans l’ère post-soviétique, les années 1990 pourraient être décrites comme une expérience nationale « proche de la mort ». L’impact social d’une implosion économique plus grave que la Grande Dépression a été extraordinaire. Pendant deux périodes, chacune d’une durée de près d’un an, l’État n’a pas été en mesure de payer intégralement et en temps voulu les salaires de la plupart des officiers militaires. Seules les forces stratégiques de missiles ont reçu un financement suffisant pour rester crédibles, alors que l’État était au bord de la faillite[xxx].

Il y a trois leçons à tirer pour les commandants américains, français et britanniques alors que leurs nations glissent vers une catastrophe comparable. Premièrement, ils doivent soigneusement valider les mécanismes comptables existants pour les ADM et les matières connexes et examiner l’utilité de leurs installations de stockage et de sécurité en cas de conflit interne. En effet, deuxièmement, l’effet à long terme de l’utilisation de telles armes par les belligérants dans un conflit civil serait évidemment gigantesque. De plus, des acteurs extérieurs pourraient justifier leur intrusion dans le conflit au nom de la prévention de la prolifération, comme cela a été suggéré, par exemple, que les États-Unis pourraient le faire dans le cas du Pakistan dans le contexte d’une guerre civile ou d’un coup d’État militaire hypothétique.

Bien que la Russie ait évité de justesse la guerre civile dans l’ère post-soviétique, les années 1990 pourraient être décrites comme une expérience nationale « proche de la mort ». L’impact social d’une implosion économique plus grave que la Grande Dépression a été extraordinaire. Pendant deux périodes, chacune d’une durée de près d’un an, l’État n’a pas été en mesure de payer intégralement et en temps voulu les salaires de la plupart des officiers militaires. Seules les Forces stratégiques de missiles ont reçu des fonds suffisants.

L’URSS a été décrite comme « la Haute-Volta avec des missiles », et la Russie post-soviétique a été comparée à une « station-service avec des armes nucléaires ». Ces deux appellations étaient délibérément dérisoires, mais aussi largement exactes, ce que personne ne savait mieux que les Russes eux-mêmes. La différence, cependant, pour en venir à la troisième leçon, est que sans armes nucléaires, les nations qui ne peuvent se gouverner elles-mêmes et que les autres puissances considèrent comme de simples fournisseurs de ressources et des sources d’instabilité sont extrêmement vulnérables à la prédation étrangère.

Les raisons qui poussent à vouloir sécuriser les armes de destruction massive potentielles afin d’empêcher leur utilisation dans un conflit civil miasmatique ne nécessitent pas de longues explications. L’histoire n’a encore jamais connu d’exemple de puissance nucléaire sombrant dans la guerre civile, même si le cas décrit ci-dessus a failli le faire. On peut établir un parallèle partiel avec le traitement réservé aux joyaux de la Couronne britannique au début de la Seconde Guerre mondiale, qui, par crainte d’une invasion allemande, ont été enterrés à vingt mètres sous le château de Windsor dans une chambre construite en secret. Anticipant la nécessité d’un nouveau déplacement, le bibliothécaire royal a retiré les pierres précieuses les plus précieuses de leurs montures et les a cachées dans une boîte à biscuits, un fait qui n’a été révélé à personne, pas même à la reine Elizabeth II, avant 2018[xxxi].

Une boîte à biscuits plus grande sera nécessaire, mais le principe reste le même.

Conclusion

Le « biais de normalité » est un concept issu de la gestion des catastrophes qui désigne la tendance des individus à ne pas réagir en temps opportun aux avertissements d’un danger imminent. Les institutions de défense occidentales doivent se prémunir contre la tendance à ne pas croire ou à minimiser la menace d’un conflit interne. Le fait est que les conditions généralement considérées comme indicatives d’un risque de guerre civile sont clairement présentes dans toute une série d’États qui ont longtemps été considérés comme à l’abri d’un tel conflit.

Les études stratégiques peuvent en outre être prises au dépourvu pour deux autres raisons. Premièrement, les guerres civiles sont peu étudiées, contrairement aux guerres entre États. La littérature sur les guerres civiles est abondante et comprend des ouvrages importants sur leurs causes, leur résolution, leurs origines sociales, leurs conséquences, la reconstruction après la guerre, etc. Mais elles sont rarement étudiées, comme les « guerres normales », du point de vue de la stratégie militaire, c’est-à-dire comment elles sont ou devraient être menées. Les travaux de Stathis Kalyvas, l’observateur contemporain le plus perspicace de la « logique » des guerres civiles, constituent une rare exception. [xxxii]

Cependant, même Kalyvas concluait il y a un peu plus de dix ans que, à long terme, les guerres civiles étaient en déclin. Il ajoutait toutefois que la guerre civile avait subi trois transformations majeures au cours des 200 dernières années pour aboutir, en fin de compte, à une forme qu’il avait du mal à décrire, beaucoup moins ordonnée et conventionnelle[xxxiii]. Cette forme devient aujourd’hui évidente. Suggérer que la guerre civile est imminente et en hausse, précisément dans des régions du monde considérées jusqu’à présent comme les plus riches et les moins agitées, va à l’encontre des attentes, mais c’est pourtant la réalité.

Appendix

| Country | Warning | Context |

| Royaume-uni | Nigel Farage, ancien dirigeant du Brexit Party et de Reform UK, a averti en novembre 2023 que « l’immigration massive » et le multiculturalisme risquaient de provoquer « des troubles civils pouvant déboucher sur un conflit » si l’intégration continuait d’échouer. | À la suite des émeutes de Dublin en novembre 2023, Farage a établi un lien entre les tensions au Royaume-Uni, illustrées par les émeutes de Southport en 2024 après une agression au couteau impliquant un individu issu de l’immigration, et les politiques d’immigration. Il a fait valoir que les divisions culturelles et le « maintien de l’ordre à deux vitesses » favorisant les minorités pourraient déstabiliser la Grande-Bretagne, une position qu’il a réitérée lors de ses apparitions sur GB News et dans des publications sur X amplifiant les préoccupations de l’extrême droite. |

| France | Éric Zemmour, 2021 et les généraux français, 2021, mettent tous deux en garde contre une « guerre civile ». | Les attentats terroristes (par exemple, la décapitation de Samuel Paty en 2020) et les troubles dans les banlieues liés aux populations immigrées ont alimenté les craintes d’une fragmentation culturelle. |

| Allemagne | Hans-Georg Maaßen, ancien chef des services de renseignement, a averti en 2022 que l’incapacité à contrôler l’immigration et à intégrer les migrants risquait d’entraîner des « conditions similaires à celles d’une guerre civile ». | L’afflux de migrants en 2021 et la montée en puissance de l’AfD ont capitalisé sur le sentiment anti-immigrés, avec des incidents comme la fusillade de Hanau en 2020 qui ont souligné les tensions. |

| Suede | Jimmie Åkesson, chef du parti des Démocrates suédois, a averti en 2022 que le multiculturalisme et la criminalité liée à l’immigration pourraient pousser la Suède vers un « conflit civil ». | La recrudescence de la violence des gangs dans les zones à forte concentration d’immigrants (par exemple, les fusillades de Malmö en 2023) a été associée à l’échec de l’ intégration, amplifiant ainsi les troubles publics.. |

| Italie | Matteo Salvini, ancien ministre de l’Intérieur, a averti en 2020 que l’immigration incontrôlée pourrait déclencher un « conflit civil » entre les Italiens et les migrants dans un contexte de tensions économiques. | L’arrivée de migrants (par exemple, l’afflux de 2021 à Lampedusa) et les affrontements dans les centres urbains ont alimenté la rhétorique anti-immigrés du parti d’extrême droite, la Ligue. |

| Pays-bas | Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté, a averti en 2023 que l’« islamisation » et l’immigration pourraient conduire à une « guerre civile » si le multiculturalisme n’était pas inversé | Les manifestations des agriculteurs (2022-2023) se sont croisées avec le sentiment anti-immigrés, Wilders citant l’érosion culturelle comme une force déstabilisatrice. |

| Hongrie | Viktor Orbán, Premier ministre, a averti en 2021 que le multiculturalisme issu de l’immigration menaçait de provoquer un « conflit civil » en sapant l’identité chrétienne de la Hongrie. | Le gouvernement d’Orbán a présenté l’immigration (par exemple, les débats de 2021 sur les réfugiés afghans) comme une menace existentielle, justifiant ainsi les barrières frontalières et les politiques nationalistes. |

| Danemark | Rasmus Paludan, leader du parti Hard Line, a averti en 2022 que l’immigration et le multiculturalisme pourraient conduire à un « conflit civil » si les communautés ghettoïsées se développaient . | Les émeutes anti-immigrés (par exemple, les brûlures du Coran en 2022) et les « lois sur les ghettos » strictes reflètent les craintes que des sociétés parallèles ne déstabilisent la cohésion danoise |

| Autriche | Herbert Kickl, chef du Parti de la liberté (FPÖ), a averti en 2023 que les politiques d’immigration et de multiculturalisme pourraient provoquer une « guerre civile » en érodant la culture autrichienne | L’attaque de Vienne en 2020 et les débats sur l’immigration qui ont suivi ont renforcé les affirmations de l’extrême droite selon lesquelles l’afflux de migrants entraînerait un effondrement de la société |

| Belgique | Filip Dewinter, homme politique du Vlaams Belang, a averti en 2021 que le multiculturalisme et l’immigration à Bruxelles pourraient conduire à un « conflit civil » entre les Flamands de souche et les groupes de migrants | La forte population immigrée de Bruxelles et les tensions linguistiques ont été citées comme des risques, les voix d’extrême droite amplifiant les discours sur le choc des cultures. |

| Espagne | Santiago Abascal, leader du parti Vox, a averti en 2021 que l’immigration incontrôlée et le multiculturalisme pourraient conduire à un « conflit civil » en menaçant l’identité espagnole | L’augmentation du nombre d’arrivées de migrants (par exemple, la crise frontalière de Ceuta en 2021) et la position anti-immigrés de Vox ont alimenté les débats sur la cohésion culturelle, en particulier dans les régions du sud. |

| Pologne | Jarosław Kaczyński, chef du parti Droit et Justice (PiS), a averti en 2022 que les politiques d’immigration menées par l’UE pourraient déstabiliser la Pologne, risquant de provoquer un « conflit civil » avec les Polonais de souche | La résistance de la Pologne aux quotas de migrants imposés par l’UE (par exemple, la crise frontalière avec la Biélorussie en 2021) et la crainte que le multiculturalisme n’érode les valeurs catholiques ont attisé les tensions nationalistes. |

| Grèce | Kyriakos Velopoulos, leader de Greek Solution, a averti en 2020 que les flux migratoires pourraient déclencher une « guerre civile » si les migrants submergeaient la culture et les ressources grecques | The 2020 Moria camp crisis and clashes on islands like Lesbos heightened anti-immigrant sentiment, with far-right voices citing multiculturalism as a threat. |

| Suisse | Oskar Freysinger, ancien politicien de l’Union démocratique du centre (UDC), a averti en 2021 que l’immigration croissante et les politiques multiculturelles pourraient conduire à un « conflit civil » en diluant les traditions suisses | Les débats sur les politiques d’asile (par exemple, l’arrivée des Afghans en 2021) et les campagnes de l’UDC contre les minarets et les burqas reflètent les craintes d’une déstabilisation culturelle. |

| République tchèque | Tomio Okamura, chef du parti Liberté et démocratie directe (SPD), a averti en 2023 que l’immigration et le multiculturalisme pourraient provoquer une « guerre civile » en entrant en conflit avec l’homogénéité tchèque. | Les manifestations anti-immigrés (par exemple, les débats sur les réfugiés ukrainiens en 2022) et la rhétorique d’Okamura contre les politiques migratoires de l’UE ont amplifié les inquiétudes concernant la fracture sociale. |

| Irlande | Gearóid Murphy, nationaliste irlandais et commentateur anti-immigration de premier plan, a averti en 2023 que l’immigration massive pourrait conduire à un « conflit civil » en submergeant la culture et les ressources irlandaises. | Les manifestations anti-immigrés ont connu une recrudescence en 2022-2023 (par exemple à East Wall et Ballymun), culminant en novembre 2023 avec les émeutes de Dublin après qu’un individu issu de l’immigration ait commis un coup de couteau. Les voix d’extrême droite ont présenté le multiculturalisme comme une menace pour l’identité irlandaise, en particulier dans le contexte de la crise du logement et de l’afflux de réfugiés ukrainiens |

| Finlande | Jussi Halla-aho, ancien chef du Parti des Finlandais, a averti en 2021 que l’immigration et le multiculturalisme pourraient déstabiliser la Finlande, pouvant mener à un « conflit civil » si l’intégration échoue. | Le passage de la Finlande de l’émigration à l’immigration (par exemple, les réfugiés ukrainiens en 2022) a suscité des réactions négatives. La rhétorique de Halla-aho établit un lien entre la hausse de la criminalité et les tensions culturelles dans les banlieues d’Helsinki et les politiques multiculturelles, faisant écho à des préoccupations plus larges dans les pays nordiques. |

| Norway | Sylvi Listhaug, former Justice Minister and Progress Party politician, warned in 2022 that lax immigration policies and multiculturalism could erode social cohesion, risking ‘conflict’ akin to Sweden’s issues | Norway tightened asylum laws post-2015 migrant crisis, but debates over Muslim integration (e.g., 2021 Oslo protests) and crime in immigrant areas have fueled warnings of societal fracture from anti-immigrant figures. |

| Portugal | André Ventura, leader du parti Chega, a averti en 2020 que l’immigration et le multiculturalisme pourraient conduire à un « conflit civil » en entrant en collision avec les valeurs portugaises et en mettant à rude épreuve les systèmes sociaux. | Bien qu’historiquement favorable à l’immigration, le Portugal a vu la montée en puissance de Chega (par exemple, gains électoraux en 2022) dans un contexte de débats sur les migrants africains et brésiliens, Ventura établissant un lien entre la criminalité et l’érosion culturelle d’une part, et les politiques multiculturelles d’autre part |

| Slovaquie | Ľudovít Ódor, économiste et ancien conseiller, a averti en 2023 que la montée du sentiment anti-immigrés et du multiculturalisme pourrait déclencher des « troubles civils » si la rhétorique populiste s’intensifiait.. | Le rejet par la Slovaquie des quotas de migrants de l’UE (par exemple, position de 2021) et les partis d’extrême droite comme le ĽSNS qui accusent les immigrants d’être responsables des problèmes sociaux ont exacerbé les tensions, bien que l’immigration reste faible par rapport à l’Europe occidentale |

References

[i] David Betz, ‘Civil War Comes to the West’, Military Strategy, Vol. 9, No. 1 (2024).

[ii] See, inter alia, Stephen Marche, The Next Civil War: Dispatches from the American Future (New York: Avid Reader Press, 2022).

[iii] See Ann Hironaka, Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the Perpetuation of Civil Wars (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005).

[iv] See Barbara Walter, How Civil Wars Start—and How to Stop Them (London: Penguin, 2022), p. 198.

[v] On ‘downgrading’, see Walter, chap. 3.

[vi] See US Army and Marine Corps, Field Manual 3-24: Counterinsurgency (Washington, DC: Department of the Army, 2006), and British Army, Army Field Manual: Countering Insurgency (London: Ministry of Defence, 2010).

[vii] See Carl Jacobsen, ‘Arms and Society, 1988–1992: Russia’s Revolutionary Arbiter?’, European Security, Vol. 2, No. 3 (1993), p. 427.

[viii] John Stone, Military Strategy: The Politics and Technique of War (London: Continuum, 2011), pp. 6-7.

[ix] These observations upon a reading of many texts on civil war, the most significant of which in terms of the above points is David Armitage’s Civil Wars: A History in Ideas (London: Yale University Press, 2017).

[x] James D. Fearon and David D. Laitin, ‘Ethnicity, Insurgency, and Civil War’, American Political Science Review, Vol. 9, No. 1 (2003), p. 75.

[xi] Richard Norton, ‘Feral Cities’, Naval War College Review, Vol. 56: No. 4 (2003), p. 98.

[xii] An example of such an analysis focused only on the United States would be Robert J. Bunker, ‘The Emergence of Feral and Criminal Cities: U.S. Military Implications in a Time of Austerity’, Land Warfare Paper 99W (Arlington, VA: Association of the United States Army, April 2014).

[xiii] Victor Goury-Laffont, ‘French Fiber Optic Cables Hit by “Major Sabotage” in Second Olympics Attack’, Politico (29 July 2024), https://www.politico.eu/article/french-fiber-optic-cable-hit-with-alleged-acts-of-sabotage/

[xiv] An estimate based on the rate of damage described in Ewan Somerville, ‘”Blade runners” Fell Ulez Cameras After Sadiq Khan’s Re-election’, Daily Telegraph (5 May 2024), https://www.telegraph.co.uk/news/2024/05/05/blade-runners-fell-ulez-cameras-after-khans-re-election/

[xv] ‘Travel Chaos as Heathrow Airport Closes After Blaze at Electrical Substation’, Guardian (21 March 2025), https://www.theguardian.com/uk-news/2025/mar/21/heathrow-airport-closed-after-fire-at-electrical-substation-in-west-london

[xvi] See, for e.g., Murray Bookchin, The Limits of the City (New York: Harper Torch Books, 1974), pp. 3-4.

[xvii] Arnold Toynbee, Cities on the Move (Oxford: Oxford University Press, 1970), p. 8

[xviii] See Maria Thomas, ‘Sacred Destruction? Anticlericalism, Iconoclasm and the Sacralization of

[xix] Politics in Twentieth Century Spain’, European History Quarterly, Vol. 47, No. 3 (2017), pp. 490–508; also, Mary Vincent, ‘The Martyrdom of Things: Iconoclasm and its Meanings in the Spanish Civil War’, Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 30 (2020), pp. 41-163.

[xx] James Davison Hunter on National Public Radio, ‘How the culture wars poisoned American politics — and how to fix it’, On Point (9 August 2024), https://www.wbur.org/onpoint/2024/08/09/culture-wars-james-davison-hunter-politics; see also James Davison Hunter, The Culture Wars: The Struggle to Define America (New York: Basic Books, 1991). From an opposite political perspective Patrick J. Buchanan’s The Death of the West (New York: St. Martins Grifin, 2002), covers the same terrain.

[xxi] Luis Felipe Mantilla and Zorana Knezevic, ‘Explaining Intentional Cultural Destruction in the Syrian Civil War’, Journal of Peace Research, Vol. 59, No. 4 (July 2022), pp. 562-576. While focused on Syria this article contains also a lucid general discussion of the strategy of iconoclasm in civil war.

[xxii] UNESCO, Protection of Cultural Property: Military Manual (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2016).

[xxiii] Caroline Shenton, National Treasures: Saving the Nation’s Art in World War II (London: Hachette, 2021).

[xxiv] Robert Hutton, ‘Apocalypse Then: How 1980s Britain Fretted Over Nuclear Threat’, Bloomberg (30 December 2014).

[xxv] For more, see Anne-Marie Carstens, ‘The Hostilities-Occupation Dichotomy and Cultural Property in Non-International Armed Conflicts’, Stanford Journal of International Law, Vol. 52, No. 1 (2016), pp. 8-12.

[xxvi] Adam G. Lichtenheld, ‘Explaining Population Displacement Strategies in Civil Wars’, International Organization, Vol. 74, No. 2 (2020), pp. 253-294; also, Idean Salehyan, and Kristian Skrede Gleditsch. ‘Refugees and the Spread of C