Le socialisme national français, ou la tentative avortée d’un fascisme de gauche

Source : sylvain-roussillon.fr – juillet 2025 – Sylvain Roussillon

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »

En 1914, l’Europe s’apprête à vivre l’un des bouleversements majeurs de son histoire. Cette conflagration planétaire va entraîner des bouleversements géopolitiques durables, mais aussi une refonte complète des équilibres politiques. En France, la mise en place de l’Union sacrée va favoriser l’apparition d’une gauche patriotique et nationale autour d’une personnalité au profil révolutionnaire : Gustave Hervé.

Au cœur du socialisme révolutionnaire

En 1899, jeune enseignant à Sens, Gustave Hervé collabore au journal Le Travailleur socialiste de l’Yonne. Il s’y distingue par de virulents articles antimilitaristes qui lui valent d’être radié de l’enseignement public. Il milite conjointement au sein du Parti socialiste de France, qui regroupe les marxistes et les héritiers des blanquistes, et à la CGT. En 1904, il prend la tête des Fédérations socialistes révolutionnaires autonomes et, c’est à ce titre que l’année suivante, il est l’un des cinq signataires validant la constitution de la SFIO, placée sous la direction de Jean Jaurès.

Membre de l’aile socialiste-révolutionnaire du nouveau parti unifié, Hervé se spécialise dans la dénonciation du militarisme, du colonialisme et du patriotisme. L’outrance de ses propos lui vaudra plusieurs condamnations à de la prison ferme.

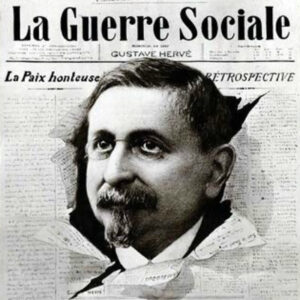

En 1906, il lance l’hebdomadaire La Guerre sociale, qui devient quotidien en 1913. Avec un tirage de près de 60 000 exemplaires, face aux 100 000 de L’Humanité, qui incarne alors la presse socialiste réformiste, le journal de Gustave Hervé dispose d’une influence certaine sur la gauche française. Se faisant le porte-parole des socialistes-révolutionnaires, des anarcho-communistes et des syndicalistes-révolutionnaires contre les « votards » de la gauche réformiste, La Guerre sociale défend l’idée de la conquête de l’état par la grève générale et insurrectionnelle. Hervé est alors le chef de file de l’aile gauche de la SFIO, baptisée « Fraction insurrectionnaliste ».

Pourtant, dès l’annonce de la mobilisation, c’est ce même homme qui appelle à rejoindre l’Union sacrée en déclarant : « Lorsque j’ai défendu l’insurrection, je pensais pouvoir compter sur des insurrectionnels, et je me suis aperçu qu’il n’y en aurait point le jour d’une déclaration de guerre. »

L’Union sacrée et le socialisme national

Son journal est rebaptisé, en 1916, La Victoire. Tout en continuant à se réclamer de la gauche, Hervé adopte une ligne politique nationaliste. Le 22 décembre 1917, afin de prolonger son action, deux proches de Gustave Hervé, Alexandre Zévaès et Ernest Pausader, dit Jacques Prolo, fondent le Parti social national (PSN). Comme Hervé, les deux hommes ont un passé qui les ancre très nettement à gauche. Le premier se définit comme « républicain, anticlérical et socialiste », et a été secrétaire de Jules Guesde, puis député du Parti ouvrier français (POF) en 1898, 1904 et 1906. Le second est un ancien anarchiste, fondateur du Groupe cosmopolite (GC), puis militant au sein du Cercle anarchiste international (CAI), il se recentre en participant à L’Aurore puis au Républicain socialiste.

La ligne du parti est assez originale pour l’époque, puisque le PSN, tout en affichant son soutien à l’Union sacrée, se veut résolument de gauche. C’est ainsi qu’Hervé salue la Révolution de Février 1917 en Russie (tout en se montrant plus réservé sur celle d’Octobre qui amène une paix séparée) et qu’il condamne fermement les assassinats des communistes allemands Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht en janvier 1919. Pour les dirigeants du PSN, le socialisme de leur parti ne souffre aucune contestation, mais contrairement à celui de la SFIO, il s’incarne dans une dynamique non pas internationale, mais nationale. Sans être forcément renié, Marx est mis de côté au profit d’une redécouverte des racines françaises du socialisme, qu’il s’agisse de Gracchus Babeuf, de Proudhon, des socialistes utopiques et de la tradition communarde.

En août 1919, le PSN réalise une prise de choix en obtenant l’adhésion de Jean Allemane. Aujourd’hui oublié, celui-ci est à l’époque une des grandes figures du socialisme hexagonal. Ouvrier typographe et syndicaliste, ancien communard (il dirige la défense du quartier du Panthéon), il connaît ensuite la déportation en Nouvelle Calédonie. Amnistié en 1879, il devient une des figures les plus en vue de la Fédération des travailleurs socialistes de France (FTSF), qu’il quitte en 1890 pour fonder un groupe plus radical, le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR), qui sera une des quatre composantes de la future SFIO. Allemane sera député de la Seine en 1901 et 1906. Sa lettre d’adhésion au PSN résume assez bien la mission que se sont assignés tous ces hommes de gauche au sein du nouveau parti : « Nous avons pour devoir d’éclairer la classe ouvrière sur ses véritables intérêts et de lui démontrer qu’ils se confondent avec ceux de la nation ».

Suivant une certaine logique patriote, le PSN adhère en 1919 au Bloc national, mais sans obtenir le succès escompté, puisqu’il ne gagne que deux députés : d’une part, Claude Nectoux, ouvrier mécanicien et syndicaliste, député SFIO de la Seine depuis 1909, qui recueille 150 298 voix sur 285 719 votants ; d’autre part, Jean Erlich, avocat et ancien combattant, ancien militant du Parti socialiste unifié (PSU) qui, dans la deuxième circonscription de la Seine, obtient 69 948 voix sur 168 047 votants.

Des chefs sans troupe

Sans être dérisoires, les effectifs du parti restent faibles, avec certainement guère plus de 3 500 adhérents, dont une bonne partie est concentrée en région parisienne. Son hebdomadaire, L’Effort, fusionne avec le quotidien d’Hervé, La Victoire, dont il devient le supplément dominical, pour un tirage moyen de 15 000 exemplaires. Pourtant, malgré le soutien financier du patron du textile vosgien, René Laederich, le parti ne parvient pas à trouver son public. Sur sa droite, il est en effet concurrencé par des partis et mouvements bien mieux enracinés doctrinalement et sur le terrain. A gauche, l’émergence du communisme issu de la IIIème Internationale lui aliène les militants les plus jeunes et les plus combattifs. Enfin, contrairement à ce qui est en train de se passer en Italie, il ne parvient pas à incarner la moindre modernité. Gustave Hervé n’a ni le charisme, ni le sens de la foule d’un Mussolini, aucune avant-garde futuriste ne vient donner son onction au petit parti, les jeunes vétérans de la Guerre s’en désintéressent, et il ne parvient à séduire qu’une vieille garde syndicaliste et socialiste, sourde au bouleversement du bolchevisme. Même si en 1922, Gustave Hervé salue, à l’occasion de la Marche sur Rome, « son vaillant camarade Mussolini », la victoire du fascisme italien n’a aucun impact sur un PSN entré en déshérence.

Une longue agonie

En 1925, pensant probablement utiliser la dynamique suscitée par la création du Faisceau, de Georges Valois, le PSN se mue en Parti de la république autoritaire (PRA). Ce nouveau mouvement, aux effectifs crépusculaires, dirigé par Emile Tissier, un ancien communiste libertaire, fondateur de la Revue Communiste, puis collaborateur à La Guerre Sociale, ne dépasse certainement pas les 4 ou 500 adhérents, et laisse peu de traces. Le PSN reprend son nom en 1927, escomptant cette fois profiter de l’érosion du Faisceau. Le parti refondé est dirigé par l’ancien député socialiste (1906 et 1910) Albert Willm, et par l’ancien membre du PCF et journaliste à L’Humanité, Albert Crémieux. Il voit ses effectifs remonter à 1300 adhérents. Surtout, il est en capacité de présenter une quinzaine de candidats aux législatives de 1928, dont cinq en Gironde. Le PSN subit une nouvelle mue, en 1932 en devenant la Milice socialiste nationale (MSN) dont la direction est confiée, c’est une première, à un homme venu de la droite : Marcel Bucard (Action française, puis Faisceau). Ce dernier transforme, l’année suivante, la MSN en Parti franciste, rompant avec Hervé qui demeure seul, avec son journal.

La mort clinique du socialisme national

Si le patron de La Victoire salue dans un premier temps l’arrivée au pouvoir d’Hitler, il s’en détourne quelques semaines plus tard, l’interpellant en ces termes : « Adolf Hitler, à quelles catastrophes, malgré vos bonnes intentions, votre inexpérience politique et votre fureur antisémite conduisent-elles la patrie allemande que vous avez si bien sauvée de la gangrène marxiste ? ». Sa condamnation du nazisme sera totale à l’annonce de la « Nuit de Cristal ».

En 1935, il publie un recueil d’articles sous le titre : « C’est Pétain qu’il nous faut ». Le vainqueur de Verdun, réputé républicain, est bien à ses yeux, dès cette époque, le sauveur suprême, susceptible de sortir la France de son marasme, dans le cadre d’une « Union sacrée » renouvelée. Son journal tire alors à 5 000 exemplaires quotidiens et 19 000 pour le supplément hebdomadaire du dimanche. Il est interdit en juin 1940 par les autorités allemandes, à la suite d’une série d’articles d’Hervé en faveur de la poursuite de la lutte dans le cadre de la résistance. Celui qui se définissait alors comme « le premier communiste, le premier fasciste, le premier pétainiste et le premier gaulliste », meurt à son domicile parisien en octobre 1944.

Une ultime tentative de relance de ce socialisme national se déroulera de 1951, avec la reparution apériodique de La Victoire, sous la direction de Georges Dulac, un ancien communiste libertaire et anarcho-syndicaliste, ex-gérant du Libertaire, dans le cadre d’un très fantomatique Front d’action communautaire et européenne (FACE).

Faute de lecteurs, la disparition définitive de La Victoire, le 25 avril 1954, signe le décès définitif de ce qui aurait pu être un fascisme de gauche en France.

Historiquement, rappelons que le socialisme moderne trouve ses origines dans un mouvement féministe incompris à son époque, le « Saint-Simonisme », courant idéologique reposant à l’origine sur la doctrine socio-économique et politique de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825). C’est le Communisme des premiers Chrétiens (de Saint-Jean) que ce rénovateur moderne proposa comme un exemple à imiter. Ce magnifique mouvement de réveil féministe dût subir la persécution, comme la subissent tous les grands mouvements de la pensée. Ce mouvement fut repris par Charles Fourier (1772-1837), dans la Phalange, et se fondit dans le fouriérisme qui le modifia, le masculinisa et en fît « le socialisme ».

Là encore, nous voyons l’avortement d’un mouvement féministe, et sa transformation au profit de l’homme, comme l’avaient été, 50 ans avant, le grand mouvement de la Révolution française, et 1.500 ans avant celle-ci, le Christianisme.

NB : En 1941, le président de la Fabian Society (il le fut à plusieurs reprises de 1939 à 1957) George Douglas H. Cole (1889-1959), professeur de théorie sociale et politique à Oxford, reprenait ce thème en soutenant l’équivalence de toutes les formes de socialisme pour réaliser à l’échelle mondiale le « nouvel ordre Fabien », en utilisant dans ce but : « aussi bien les partis sociaux-démocrates, les travaillistes et d’autres d’Europe et du Nouveau Monde, que le communisme en Russie, ou divers groupes minoritaires ailleurs, du moment qu’entre eux il n’y a aucune différence d’objectif mais seulement de méthodes. » (Pierre Faillant de Villemarest, ancien officier de Renseignement de l’armée française, « Nomenklature mondialiste », dossier « Socialisme et Sociétés Fabiennes »)

Rappelons, encore, que le « fabianisme » est un mouvement radical basé à Londres dans le but de renverser l’ordre existant et d’établir un gouvernement mondial socialiste contrôlé par ses dirigeants et par les intérêts financiers qui leur sont associés.

Le nom « FABIAN » choisi pour cette organisation provient du nom du général romain Quitus FABIUS Maximus (nom porté par les « Fabii », membres de la gens « Fabia » de la Rome antique). C’est lui qui, au IIème siècle avant notre ère, vint en Gaule et tailla en pièces les tribus confédérées d’Arvernie qui luttaient pour l’indépendance gauloise et contre l’invasion romaine). Ce nom est aussi une indication précieuse sur la méthode ou la tactique adoptée par cette « Organisation » : les « Fabiens » se déclarent partisans de la tactique d’étude et d’attente afin de frapper fort au moment choisi (rappelons en passant, que les Templiers furent supprimés brusquement de l’échiquier politique au moment où ils s’y attendaient le moins).

Aussi, pour les hommes de la « Fabian Society », la réorganisation de la société sur des bases socialistes devait s’établir selon le même modèle : une pénétration lente, patiente et discrète, d’en haut, à travers la fondation d’écoles et d’universités qui forgeraient les futurs cadres des États, des administrations publiques et privées, des industries, en un mot les technocrates.

Rappelons, enfin, que c’est de la prestigieuse « London School of Economics », université fondée par la « Fabian Society » en 1894, que Louis Dreyfus, homme de médias et principal financeur de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, ainsi que George Soros, entre autres, sont sortis.

Lien : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/2017/07/introduction-livres-de-femmes.html