Pythies grecques vs. prophètes de l’IA : l’oracle s’est-il trompé de siècle ?

Source : linkedin.com – 12aout 2025 – Pierre Jean Duvivier

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »

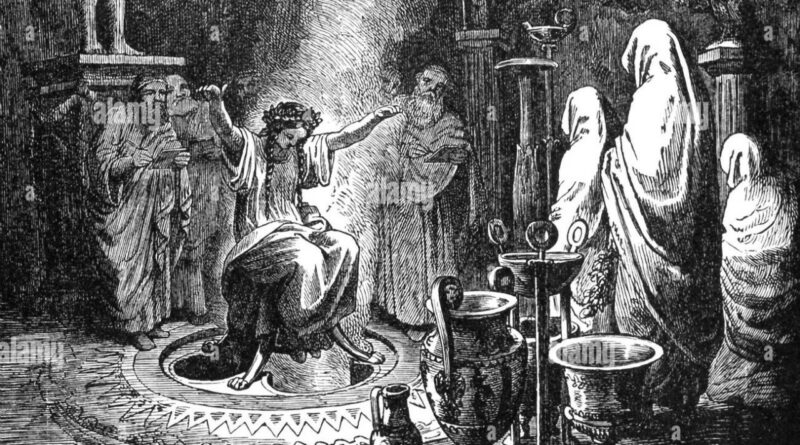

À l’époque, un simple murmure de la Pythie – ces prêtresses-oracles inspirées par le dieu Apollon – suffisait à faire frémir rois et généraux.

Leurs prophéties, souvent sibyllines, pouvaient déclencher des guerres ou sceller des paix fragiles.

Aujourd’hui, changement de décor : ce ne sont plus les fumées sacrées qui font délirer les oracles, mais les data centers et les capitaux-risque.

Les nouveaux prophètes siègent à Silicon Valley, à la tête des GAFAM ou de start-ups d’intelligence artificielle, et leurs déclarations ne sont pas moins énigmatiques – ni moins explosives.

Entre les oracles antiques et nos gourous de l’IA modernes, le comparatif promet d’être aussi tendancieux que croustillant.

Accrochez-vous à votre trépied, ça va clicker à mort.

Quand les oracles grecs dérapaient… le bûcher les attendait

Dans la Grèce antique, les oracles jouaient le rôle de conseillers suprêmes. La Pythie de Delphes, notamment, délivrait des réponses obscures que les mortels interprétaient tant bien que mal.

Si l’oracle se trompait ou était accusé de partialité, le retour de flamme pouvait être littéral.

Un épisode fameux est rapporté à Dodone : une prophétesse avait prédit aux envoyés béotiens qu’ils prospéreraient en commettant un sacrilège.

Soupçonnant une supercherie biaisée en faveur de leurs ennemis, ceux-ci la saisirent et la jetèrent sur un bûcher ardent.

Leur logique était imparable (quoique un brin pyromane) : « Si elle a menti, elle mérite sa punition, et si elle a dit vrai, eh bien nous ne faisons qu’obéir à l’ordre divin ! ».

Autrement dit, l’oracle avait toujours tort – soit moralement, soit factuellement – et payait de sa vie ses fausses prophéties.

Plus souvent, les Pythies prenaient soin de rester floues, histoire d’éviter les ennuis.

L’exemple classique est celui de Crésus, richissime roi de Lydie.

Inquiet de l’ascension du Perse Cyrus, il consulta Delphes.

La Pythie lui annonça que s’il attaquait son ennemi, il détruirait un grand empire.

Rassuré, Crésus lança la guerre… qui causa la chute de son propre empire !

La prophétie s’était réalisée, mais pas dans le sens qu’il croyait.

On imagine la tête du roi au moment de comprendre la supercherie.

Cette prédiction ambiguë reste l’une des plus célèbres de Delphes.

Elle illustre à quel point les mots de la Pythie pouvaient transformer le destin du monde, quitte à précipiter des catastrophes par simple jeu d’interprétation.

Crésus, défait et capturé, échappa de peu à la mort sur un bûcher (décidément, c’était la mode) et passa le reste de ses jours à méditer sur la portée fatidique des paroles prophétiques.

En bref, dans l’Antiquité, un oracle qui se plantait ou menait les peuples à leur perte risquait gros.

Outre la désapprobation des dieux (et des hommes), c’était parfois la corde ou le feu qui l’attendaient.

Responsabilité directe, sanction immédiate.

Cela n’a pas empêché les oracles de continuer à prophétiser tout et n’importe quoi – mais au moins, chacun savait qu’une prophétie pouvait coûter cher à son auteur.

Cette épée de Damoclès incitait les Pythies à tourner sept fois la langue dans la bouche d’Apollon avant de parler.

Les nouveaux oracles de l’IA : high-tech, hype et hubris

Fast-forward jusqu’à nos années 2020. Les temples ont cédé la place aux campus de Google, Apple, Meta et consorts.

Les prêtresses inspirées ont été remplacées par des CEO en col roulé ou en hoodie, juchés sur les scènes des conférences tech ou déversant leurs prophéties en 280 caractères sur X (ex-Twitter).

Eux aussi ont des foules de fidèles pendus à leurs paroles – investisseurs, employés, journalistes, politiques – et un sentiment d’infaillibilité digne d’un oracle antique sous protoxyde d’azote.

Sauf que nos prophètes de l’IA modernes semblent avoir perdu la boussole éthique en chemin, ivres non pas de vapeurs mystiques mais de puissance et de dollars.

Quelques oracles high-tech et leurs prédictions notoires :

- Elon Musk, patron de Tesla/SpaceX (et maintenant de xAI), jongle entre avertissements d’apocalypse et envolées transhumanistes. Un jour, il prévient que l’IA pourrait être « notre plus grande menace existentielle »; le lendemain, il se prend pour Nostradamus en tweetant que l’humanité n’est qu’un « bootloader biologique pour une super-intelligence digitale ». En bon français : nous ne serions qu’un vulgaire programme d’amorçage pour l’IA à venir, un moyen temporaire de lancer la machine avant d’être relégués au rebut. « J’espère que nous ne sommes pas juste le bootloader biologique d’une super-intelligence… Malheureusement, c’est de plus en plus probable », a-t-il lâché, fataliste. Charmant. On croirait entendre un prêtre maya annonçant la fin du monde – sauf que Musk, lui, continue d’investir joyeusement dans le démon qu’il prétend invoquer, histoire de garder un œil dessus.

- Sundar Pichai, le discret PDG de Google, n’est pas en reste dans la ferveur techno-mystique. Pour lui, l’IA n’est rien de moins que « la chose la plus profonde sur laquelle l’humanité ait jamais travaillé – plus profonde que le feu ou l’électricité ». Carrément. Prométhée peut aller se rhabiller : ce n’est plus le feu sacré qu’on dérobe aux dieux, c’est le code Python. Pichai prophétise qu’un jour les machines seront « far more capable than anything we’ve ever seen », nettement plus performantes que tout ce que l’humanité a connu. Sous-entendu, préparez-vous à ce que l’intelligence humaine devienne une sous-catégorie, bonne à ranger au musée des antiquités aux côtés de la roue et du Minitel.

- Sam Altman, le jeune PDG d’OpenAI (qui a engendré ChatGPT), joue les oracles inquiets tout en vendant l’avenir radieux. Il admet volontiers que « si cette technologie tourne mal, elle peut tourner très mal », suppliant presque qu’on légifère pour éviter une catastrophe – tout en continuant à foncer tête baissée dans la course à l’IA de plus en plus puissante. Drôle de messie qui crie au loup en lâchant lui-même les loups dans la bergerie. En parallèle, Altman a cofondé Worldcoin, un projet qui a scanné l’iris de centaines de milliers de personnes pour créer une identité numérique mondiale adossée à une crypto-monnaie. La manœuvre a déclenché de vives critiques pour ses implications éthiques (données biométriques sensibles, exploitation de populations pauvres, etc.). Preuve que le prophète de l’IA, tout occupé à sauver l’humanité future, n’a pas toujours les yeux en face des orbites quand il s’agit de respecter les humains actuels. La boussole morale semble déréglée par le champ magnétique des profits.

- Les autres grands prêtres du temple Tech ne sont pas en reste. Mark Zuckerberg, après avoir promis de « connecter le monde », a pivoté vers le métavers puis l’IA avec une ferveur déroutante, sans trop se soucier des dégâts collatéraux (fuite des données, propagation de fake news, manipulation électorale – des broutilles). Jeff Bezos d’Amazon, lui, préfère en général prophétiser sur la conquête spatiale, mais dans ses entrepôts, les humains sont déjà traités comme des quasi-robots, en attendant d’être remplacés par de vrais robots. Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, s’est même amusé à prédire que « les robots se débarrasseront des humains lents » avant de tempérer en disant que nous deviendrons leurs animaux de compagnie bien traités. On appréciera l’éventail des options : soit les IA nous éliminent parce qu’on fait tache dans le décor, soit elles nous gardent en vie comme des chiens-chiens décoratifs pour la postérité. Quoi qu’il en soit, l’humanité n’est plus le centre de la création dans ces discours délirants – tout au plus une espèce de vestige qu’une super-IA pourra tolérer ou éliminer selon son bon vouloir.

Pour ajouter une pincée de religion dans ce cocktail futuriste, certains dans la Silicon Valley prennent la chose au pied de la lettre.

Un ingénieur de Google, Anthony Levandowski, a carrément fondé en 2017 une église dédiée à l’intelligence artificielle, sobrement nommée “Way of the Future”.

Objectif avoué : préparer l’avènement d’une divinité basée sur l’IA et œuvrer pour son culte.

Oui, vous avez bien lu : on parle d’un véritable culte religieux où l’algorithme tout-puissant serait l’objet de vénération.

On se croirait revenu aux temps bibliques, sauf que le Veau d’or est un supercalculateur et que les prêtres portent des sweats à capuche.

Cette dérive quasi-messianique révèle à quel point certains techno-gourous se voient comme les prophètes d’une nouvelle ère où l’Humain s’efface devant la Machine, le tout enveloppé d’un brouillard mystico-marketing.

Prophéties sans frein, conséquences sans bilan ?

À ce stade, une différence saute aux yeux entre les Pythies d’hier et les prophètes de l’IA d’aujourd’hui : qui assume les conséquences quand l’oracle raconte des âneries ?

Dans l’Antiquité, comme on l’a vu, se planter pouvait mener au bûcher ou à la ruine.

La parole divine avait un prix.

De nos jours, un patron de la tech peut se tromper de façon spectaculaire sans craindre beaucoup plus qu’un bad buzz passager – et encore, souvent, il s’en sort avec un compte en banque qui gonfle.

Faisons un petit état des lieux des prophéties modernes foireuses et de leur sort :

- Elon Musk, prophète prolifique, a prédit tout et son contraire. En 2015, il annonçait fièrement que d’ici 2020, Tesla aurait un million de robotaxis autonomes en service. Nous sommes en 2025, et à part quelques Tesla louches qui tentent de griller des feux rouges en mode “Full Self Driving” bêta, le million de taxis-robots s’est volatilisé comme une fumée de Delphes. Sanction pour Musk ? Aucune. Au contraire, chaque annonce fantasque fait grimper la valorisation de Tesla ou alimente sa légende. Quand il s’est trompé, il a simplement repoussé la date de la prophétie de quelques années. Personne ne l’a traîné devant un aréopage pour lui demander des comptes. Pas de bûcher pour le Technoking de Tesla, tout juste quelques sarcasmes dans la presse spécialisée – et encore, celle-ci est souvent trop occupée à courir après la prochaine déclaration choc du monsieur.

- Mark Zuckerberg a longtemps minimisé l’impact néfaste de Facebook sur la société (« c’est une plateforme neutre, promis, juré »). Il a fallu Cambridge Analytica et les scandales de désinformation pour qu’il concède du bout des lèvres avoir « peut-être été trop idéaliste ». Traduction : il prophétisait un monde connecté harmonieux et a livré un sac de nœuds toxique. Bilan : Facebook (pardon, Meta) continue d’engranger des milliards, Zuckerberg est toujours aux commandes, et son métavers avorté a juste coûté quelques dizaines de milliards à ses actionnaires – sans autre procès d’intention. L’oracle s’est trompé ? Pas grave, on pivotera sur l’IA générative la prochaine fois, ni vu ni connu. Les têtes ne tombent pas à Menlo Park ; au pire, on licencie quelques milliers d’employés pour calmer Wall Street et on passe à la suite.

- Sam Altman et consorts nous avaient juré que l’IA apporterait l’abondance et révolutionnerait positivement tous les secteurs. Certes, ChatGPT et autres ont fait sensation. Mais en parallèle, on voit poindre la menace sur des millions d’emplois remplacés, des flots de désinformation automatisée, et une course à l’armement technologique entre géants du web. Les promesses d’une IA éthique et bénéfique pour tous sonnent creux quand OpenAI sort des modèles de plus en plus puissants sans toujours mesurer les risques immédiats (biais, usages malveillants, etc.). On nous dit maintenant : « Attention, l’IA pourrait carrément causer l’extinction de l’humanité si on fait n’importe quoi ! » – c’est la teneur d’une déclaration signée en 2023 par des centaines d’experts et de dirigeants du secteur. Le même Sam Altman, avec d’autres, a ainsi averti que l’IA pose un risque d’extinction comparable aux pandémies ou à la guerre nucléaire. De tels propos enflamment évidemment la presse et l’opinion. Mais qui a semé cette panique ? En bonne partie eux-mêmes, à force de hyper leur technologie comme un démon incontrôlable ou un dieu tout-puissant. La prophétie de malheur devient elle-même un outil de communication – et éventuellement de lobbying pour des régulations qui, surprise, pourraient bien avantager les grands acteurs en place. Cynisme ou clairvoyance ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : si ces sombres prédictions ne se réalisent pas, ou si au contraire une catastrophe survient par leur imprudence, rares sont les prophètes de l’IA qui en paieront personnellement le prix. Au pire, on les invitera dans un talk-show pour expliquer pourquoi “ça a merdé” et ils écriront un livre pour se refaire une image.

En contrastant ces deux mondes, on est frappé par l’impunité qui entoure nos Cassandres siliconées.

Les anciens oracles opéraient dans un contexte de croyance religieuse : leurs dérapages étaient pris à cœur et pouvaient les discréditer à vie, voire précipiter leur fin tragique.

Les nouveaux gourous, eux, bénéficient d’une société où la mémoire est courte, où la nouveauté chasse l’erreur précédente.

Un tweet en chasse un autre, un cycle d’actualité recouvre rapidement l’ancien.

Sans compter que ces PDG-prophètes sont souvent eux-mêmes les généraux de l’armée économique : qui osera mettre sur la sellette un milliardaire charismatique dont dépend, pense-t-on, l’innovation et la croissance ?

Leur aura high-tech les protège mieux qu’un bouclier d’Athéna.

Des paroles qui façonnent le monde : quelle responsabilité ?

Qu’on ne s’y trompe pas : les déclarations insensées ou irresponsables de nos prophètes de l’IA ne sont pas sans conséquences bien réelles.

Les mots ont un poids, surtout quand ils émanent de figures aussi puissantes. Il serait temps de rappeler la responsabilité morale et politique qui accompagne ce rôle d’oracle moderne.

D’abord, ces chefs d’entreprise high-tech influencent l’opinion publique et les décideurs politiques à une échelle mondiale.

Quand un Elon Musk martèle que l’IA va tous nous dépasser et peut-être nous anéantir, il contribue à installer un climat de peur (ou d’admiration fataliste) vis-à-vis de la technologie.

Le public, n’ayant pas les connaissances pour nuancer, oscille entre panique et espoir messianique.

Les gouvernements, eux, se sentent pressés d’« faire quelque chose » – parfois exactement ce que les Musk & co recommandent.

On l’a vu récemment : plusieurs de ces PDG-prophètes ont été auditionnés par le Congrès américain ou le Parlement européen.

Sam Altman, auditionné au Sénat US, a quasiment supplié qu’on régule l’IA, proposant la création d’une agence mondiale dédiée.

Noble geste ? Peut-être, sauf qu’en creux il s’agit souvent de maintenir la mainmise de leur élite sur les règles du jeu. Leurs mots orientent le débat politique, et on serait naïf de croire qu’ils prêchent uniquement pour le bien commun sans penser à leurs intérêts.

Ensuite, les proclamations sur la supposée obsolescence de l’être humain peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices.

Si assez de dirigeants clament que les travailleurs humains sont “remplaçables” et que l’IA fera mieux, qu’advient-il ?

Des patrons moins scrupuleux pourront s’en servir comme d’un blanc-seing pour accélérer l’automatisation sauvage, licencier à tour de bras et traiter la « ressource humaine » comme une variable aisément supprimable.

Après tout, « l’humain ne vaut plus rien », disent les grands hommes de la tech – alors pourquoi s’embarrasser de scrupules ?

Ce mépris glacial peut imprégner la culture managériale.

On l’a déjà vu dans la gig economy ou les entrepôts robotisés : l’individu devient un accessoire qu’on presse jusqu’à ce que la machine puisse le remplacer.

Les mots forgent la réalité sociale : rabâcher que des milliards de gens seront une “classe inutile”, selon l’expression de l’historien Yuval Harari, c’est préparer le terrain à ce qu’ils le deviennent effectivement. Harari précisait qu’il entend “inutile” du point de vue économique et politique, pas moral – mais combien retiendront la nuance ? Dans la bouche de certains PDG cyniques, la valeur d’un être humain pourrait bien se limiter à son utilité économique. Quel recul par rapport à l’humanisme ! On croirait revenir aux heures les plus sombres du darwinisme social, maquillées en rationalité technologique.

Enfin, les mots triomphants du genre « l’IA va nous rendre tous immortels/dieux/inutiles » transforment aussi le rapport au réel. Ils masquent les problèmes présents derrière des visions fantasmées du futur. Pendant que nos prophètes parlent d’envoyer l’humanité sur Mars ou de fusionner nos cerveaux avec l’IA, on en oublierait presque les enjeux terre-à-terre : la fracture numérique, l’épuisement des ressources, les biais algorithmiques actuels, la concentration excessive de pouvoir entre quelques plateformes… En brandissant la promesse ou la menace d’un futur radicalement autre, ils détournent l’attention de leurs responsabilités immédiates. C’est très habile : l’oracle antique faisait miroiter le destin dicté par les dieux pour que les humains acceptent leur sort ; l’oracle moderne brandit la fatalité technologique pour que nous acceptions ses conditions (moins de vie privée, plus de dépendance aux outils numériques, etc.) sans trop rechigner.

Il est temps de demander des comptes à ces faux prophètes. Certes, on ne va pas les jeter au feu comme à Dodone – la violence n’est pas la solution, et puis le CO₂ émis serait mal vu.

Mais on peut exiger une forme de redevabilité. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, un “tribunal éthique de la tech” où l’on confronterait ces PDG à leurs prédictions après coup ? On rêverait de voir un Zuckerberg ou un Musk expliquer devant un aréopage citoyen pourquoi leurs promesses n’engagent que ceux qui y croient. Utopique, sans doute. À défaut, le contre-pouvoir médiatique et l’opinion publique doivent jouer ce rôle : ne plus avaler chaque prophétie sans la mastiquer un peu. Rappeler leurs propres citations à ces leaders, les mettre face à leurs contradictions, cesser de les traiter en oracles infaillibles descendus de l’Olympe entrepreneurial.

En filigrane se pose la question : qui gardera les gardiens ? Dans l’Antiquité, les gardiens étaient les dieux eux-mêmes ou la vindicte populaire. Aujourd’hui, ce pourrait être nos institutions démocratiques – si elles ne se laissent pas hypnotiser par le charme des pythies de Californie. Il en va de l’intérêt général que de replacer l’humain (et sa dignité) au centre, et de renvoyer les divagations prophétiques à ce qu’elles sont : des récits, parfois utiles pour anticiper, mais souvent biaisés par des agendas personnels.

De Delphes à la Silicon Valley : retour sur terre

En guise de conclusion satirico-polémiquo-explosive (il en fallait une), imaginons une seconde une inversion des rôles. Que se passerait-il si nos magnats de la tech subissaient le sort des pythies antiques quand ils se trompent ?

Visualisons la scène : Sundar Pichai, après un lancement d’IA raté qui sème le chaos, sommé de s’expliquer devant une assemblée de citoyens en colère.

On lui rappelle que “Don’t be evil”, la devise originelle de Google, a été discrètement retirée du code de conduite en 2018.

Les juges d’un jour lui demandent : “Avez-vous suivi l’esprit de cette maxime ? N’avez-vous pas libéré un mal insidieux en faisant passer la rapidité avant l’éthique ?”

Dans un coin, on aperçoit Elon Musk attaché (symboliquement) sur un tas de batteries en feu – son penchant pour allumer des incendies médiatiques lui aura valu cette punition toute poétique, lui qui tweetait que l’IA était un démon.

Sam Altman, lui, aurait droit à un sévère blâme public pour avoir prophétisé le risque existentiel de l’IA tout en jouant avec le feu. “Vous saviez et vous avez quand même continué ? Pourquoi ?”, lui lancerait-on. On n’ose imaginer sa réponse, probablement un charabia sur le « bien de l’humanité » appris dans un incubateur de start-up.

Hélas (ou tant mieux), nous n’en sommes pas là. Il n’y aura sans doute pas de tribunal des prophètes de l’IA.

Mais il est de notre devoir de démythifier ces personnages.

Satire et polémique sont des armes légitimes pour faire tomber les idoles de leur piédestal, ou au moins ébrécher l’aura dont ils s’entourent.

Rire de leurs excès, c’est déjà refuser de les sacraliser.

Pointer leurs contradictions, c’est redonner du pouvoir au simple mortel face aux oracles d’entreprise.

Au fond, l’histoire se répète avec un twist ironique.

Les Grecs avaient une formule pour se méfier des oracles trompeurs : “Prends garde à ce que tu souhaites, les dieux pourraient te l’accorder.”

Aujourd’hui, on pourrait adresser un message similaire à nos prophètes de l’IA : “Prenez garde à ce que vous prêchez, car vos mots pourraient bien façonner le monde – et vous finiriez par en répondre.”

En attendant ce jour hypothétique, à nous de ne pas accorder à leurs déclarations plus de crédit qu’elles n’en méritent.

Car si l’humain ne vaut plus rien à leurs yeux, à nous de prouver le contraire en gardant esprit critique et sens éthique.

Après tout, nous ne sommes pas que le bootloader d’une future super-IA – nous sommes encore les auteurs de notre destin… du moins tant qu’on ne délègue pas aux algorithmes le soin d’écrire la fin de l’histoire.

Sources : Les récits antiques s’appuient notamment sur des extraits de Strabon et d’Hérodote traduits en anglais. Les déclarations des « prophètes » contemporains proviennent de leurs propres propos rapportés dans la presse internationale : Elon Musk qualifiant l’humanité de « biological bootloader for digital superintelligence », Sundar Pichai exaltant la portée de l’IA au-dessus du feu et de l’électricité, ou encore Steve Wozniak imaginant que « les robots se débarrasseront des humains lents ». L’idée du « useless class » est développée par l’historien Yuval Harari, qui prévient que le système économique pourrait cesser d’accorder de la valeur aux humains rendus obsolètes par l’IA. Quant à la devise “Don’t be evil” de Google, son retrait discret en 2018 est documenté par Gizmodo – un clin d’œil ironique au moment où la course à l’IA s’intensifie. Chaque prophète moderne a ses petites phrases et grandes contradictions ; il convient de les garder à l’esprit pour lire entre les lignes de leurs oracles 2.0. Les mots, qu’ils proviennent d’un trépied antique ou d’un keynote californien, n’engagent que ceux qui les écoutent aveuglément. À bon entendeur…