Une crise démographique imminente ? Le taux de fécondité mondial en chute depuis 60 ans

Source : epochtimes.fr – 22 septembre 2025 – Silvia Xu

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »

La chute de la natalité, amorcée dans les années 1960, a coïncidé avec de profondes mutations sociétales, notamment la hausse des divorces et la légalisation de l’avortement.

Les taux de fécondité ont chuté partout sur la planète au cours des soixante dernières années, poussant des experts à annoncer l’arrivée d’un scénario inquiétant.

Des taux durablement bas entraîneront « une implosion progressive de l’économie mondiale à mesure que la population vieillit et disparaît », a expliqué par courriel Steven Mosher, président du Population Research Institute et spécialiste du contrôle des naissances, de la démographie et de la Chine, à Epoch Times.

« Cela ne se produira pas du jour au lendemain, bien sûr, mais une fois enclenché, il sera difficile, voire impossible, d’inverser le cours des choses », précise-t-il.

Le taux de fécondité (nombre moyen d’enfants qu’une femme met au monde au cours de sa vie) diffère du taux de natalité (nombre de naissances pour 1000 habitants sur une période donnée), même si les deux notions sont liées et souvent confondues. Les pays à faible fécondité affichent en général de faibles taux de natalité.

L’économiste Jesús Fernández-Villaverde a qualifié la faible fécondité de « véritable défi économique de notre époque » dans un rapport publié en février.

En 1960, une femme donnait naissance en moyenne à quatre ou cinq enfants. En 2023, ce chiffre a chuté de moitié pour atteindre 2,2 – à peine au-dessus du seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme, c’est-à-dire le niveau nécessaire pour maintenir la population d’une génération à l’autre.

En juillet, il a été estimé que la population mondiale atteindrait 8,1 milliards d’habitants cette année. Les spécialistes soulignent que, malgré une hausse impressionnante de la population depuis les 3 milliards de 1960, le faible rythme de croissance actuel est inquiétant.

Selon l’étude, « le taux de croissance a culminé dans les années 1960 et n’a cessé de décliner depuis, une tendance appelée à se poursuivre ».

M. Fernández-Villaverde avertit que, même si ce ralentissement ne produit pas d’effets immédiats, il pèsera sur l’économie mondiale d’ici un demi-siècle. Les pays à natalité faible ou négative seront confrontés à une main-d’œuvre en diminution et à l’envolée des coûts liés au vieillissement de la population.

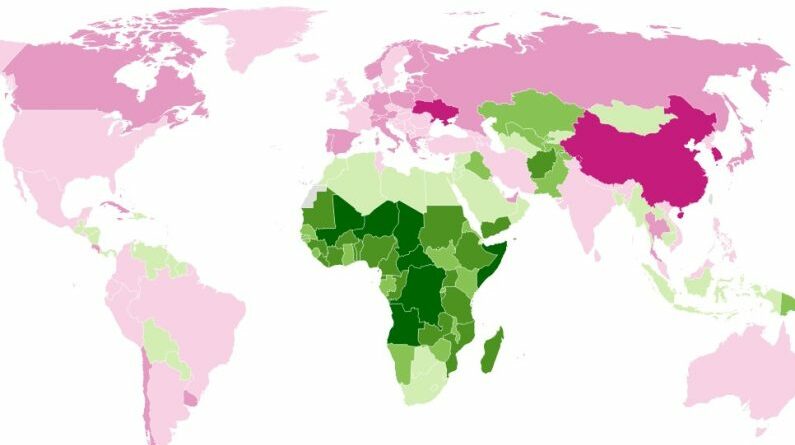

Taux de fécondité dans le monde

À peine 4 % de la population mondiale vit aujourd’hui dans un pays où la fécondité reste élevée – plus de cinq enfants par femme – et tous ces pays se trouvent en Afrique, souligne le Bureau du recensement. Même là, les taux sont généralement plus bas qu’autrefois.

Près des trois quarts de la population mondiale vivent désormais dans des pays où le taux de fécondité est égal ou inférieur au seuil de remplacement.

En Inde, aujourd’hui pays le plus peuplé au monde, la fécondité n’a cessé de reculer depuis six décennies. En juin, le Fonds des Nations unies pour la population a rapporté que le taux de fécondité indien s’établissait à 1,9 enfant par femme, contre cinq ou six en 1960.

En 1990, malgré la politique de l’enfant unique, le taux de fécondité de la Chine s’établissait encore à 2,51. Selon la division de la population des Nations unies, il est tombé sous la barre d’une naissance par femme en 2023.

Aux États-Unis, la fécondité connaît un déclin continu. Elle est passée sous le seuil de remplacement dès 1972 et a atteint 1,62 en 2023, un plus bas historique.

L’Asie et l’Europe affichent les taux de fécondité les plus faibles au monde. La Corée du Sud (0,72), Singapour (0,97), l’Ukraine (0,977) et la Chine (0,999) enregistrent tous moins d’un enfant par femme. Dans une grande partie de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie orientale, les taux sont désormais inférieurs au niveau de remplacement.

Les années 1960

Dans le monde occidental, la baisse des naissances qui commence dans les années 1960 coïncide avec l’arrivée de la pilule contraceptive, la légalisation de l’avortement et l’adoption du divorce sans faute.

Par exemple, aux États-Unis, la première pilule contraceptive a été approuvée en 1960. Cinq ans plus tard, le taux de natalité avait déjà « nettement » reculé. En 1976, le taux de fécondité tombait à 1,7, un record à l’époque.

En 1973, les États-Unis, ainsi que la plupart des pays occidentaux, ont légalisé l’avortement. Aujourd’hui, seuls 22 pays interdisent totalement l’avortement.

Les recherches montrent qu’une telle légalisation entraîne systématiquement une baisse notable des naissances. Une étude publiée en 1975 dans l’International Journal of Epidemiology a montré que peu après la légalisation de l’avortement aux États-Unis, les naissances ont chuté d’un tiers dans l’État de New York. Une autre analyse, parue en 1999 dans l’American Journal of Public Health, a estimé que le taux de fécondité moyen américain avait déjà reculé de 4 % depuis la mise en place de la légalisation.

Une étude de l’Université de Pennsylvanie menée après la légalisation de l’avortement au premier trimestre à Mexico en 2007 a observé un effet similaire : « Nous estimons que la légalisation de l’avortement a réduit de 4 % supplémentaires le nombre de naissances dans la ville », concluent ses auteurs. En 2023, la Cour suprême mexicaine a décriminalisé l’avortement à l’échelle nationale.

Au Népal, où l’avortement a été légalisé en 2002, une étude publiée dans PLOS One constate que « la fécondité totale a presque diminué de moitié malgré une faible prévalence de la contraception ». D’après l’enquête démographique et sanitaire du pays, le taux de fécondité est passé de 4,1 en 2001 à 2,6 en 2011, tandis que la « fécondité désirée » reculait également.

Un rapport de 2004 souligne que cette baisse est définitive : « Une grande partie de la réduction de la fécondité au moment de la légalisation de l’avortement est permanente, les femmes n’ayant pas eu plus d’enfants par la suite », notant une hausse du nombre de femmes restant sans enfants.

L’Institut Guttmacher estime à plus de 63 millions le nombre d’avortements pratiqués aux États-Unis entre 1973 et 2021. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’il y a 73 millions avortements chaque année dans le monde.

L’impact des divorces

Plusieurs études relient également l’explosion des divorces à la baisse de la fécondité. À la fin des années 1960, les réformes facilitant le divorce ont fait bondir les séparations en Occident. Une recherche publiée en 2014 dans Labour Economics, couvrant 18 pays européens entre 1960 et 2006, conclut que « l’introduction de réformes du divorce fait baisser les taux de fécondité et que cet effet semble permanent ».

En Chine, il est estimé qu’environ 40 millions de personnes sont mortes de famine lors du Grand Bond en avant lancé par le Parti communiste chinois (PCC) entre la fin des années 1950 et le début des années 1960.

La Révolution culturelle qui a suivi, de 1966 à 1976, a fait environ 7,73 millions de morts supplémentaires.

Malgré ces pertes humaines, Pékin a instauré en 1979 la politique de l’enfant unique, assortie de contraception obligatoire, de stérilisations, d’avortements forcés et même d’infanticides. Les autorités affirment que cette politique a permis d’éviter 400 millions de naissances entre 1979 et 2011.

Une étude publiée en 2017 dans la revue Demography par Daniel Goodkind estime que l’impact réel serait encore plus important : selon lui, la politique aurait « empêché » jusqu’à 520 millions de naissances rien qu’en s’arrêtant à l’année 2015, avec des effets démographiques durables.

Pressions économiques

Aujourd’hui, le coût élevé du logement et de la garde d’enfants figure parmi les principaux freins à la natalité.

En Corée du Sud, qui combine une économie solide et le taux de fécondité le plus bas du monde, une enquête des Nations unies révèle que les « contraintes financières » sont la première raison invoquée pour expliquer la faiblesse des naissances.

Dans cette enquête, 58 % des répondants citent les difficultés financières comme principal obstacle à la parentalité, soit 12 à 19 points de plus que la moyenne mondiale. Dans ce pays fortement urbanisé, près d’un tiers évoquent aussi le manque d’espace ou le coût élevé des logements. 28 % mentionnent le prix de la garde d’enfants.

Aux États-Unis, une enquête du Pew Research Center de juillet 2024 indique que, parmi les adultes de 18 à 49 ans sans enfant, 36 % estiment ne pas avoir les moyens d’élever un enfant.

Une autre étude menée en 2024 par The Harris Poll pour NerdWallet révèle qu’un parent américain sur cinq d’enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas d’agrandir sa famille en raison du coût. 20 % des sondés désignent la garde d’enfants comme leur principale source de stress financier.

Revenu et taille des familles

Pourtant, ce sont les facteurs culturels et religieux qui pèsent davantage que le niveau de vie, selon Lyman Stone.

Son analyse de 2024 conclut qu’« il n’existe aucun effet stable, valable dans toutes les cultures, du revenu sur la fécondité », démentant le stéréotype selon lequel « les pauvres auraient plus d’enfants que les riches ». Ce cliché est pourtant conforté par les taux élevés en Afrique subsaharienne, malgré des revenus faibles.

Aux États-Unis, les données montrent que les femmes noires et hispaniques à hauts revenus ont tendance à avoir moins d’enfants, tandis que les femmes blanches aisées en ont davantage que les femmes blanches à revenus plus faibles.

Par contraste, les femmes amish et juives ultra-orthodoxes ont en moyenne environ deux fois plus d’enfants que les autres femmes en Occident, quel que soit leur revenu.

Facteurs actuels de la baisse de la fécondité

De nombreux autres éléments influencent la décision d’agrandir ou non une famille.

L’accès à l’éducation et aux opportunités professionnelles entraîne souvent « des mariages plus tardifs, des naissances repoussées et des familles moins nombreuses », explique Kent Smetters, professeur d’économie des affaires et de politique publique à la Wharton School de l’université de Pennsylvanie. Selon lui, c’est « de loin le facteur principal » dans la chute des taux de fécondité.

En Chine, malgré l’assouplissement des politiques destinées à encourager les naissances, les femmes demeurent réticentes. En 2015, le régime a relâché la politique de l’enfant unique ; deux ans plus tard, les naissances avaient pourtant reculé de 3,5 %, selon les médias d’État.

Une enquête réalisée en mai 2017 par l’agence de recrutement Zhaopin auprès de 40.000 femmes actives a révélé qu’environ 40 % des femmes sans enfant ne souhaitent pas en avoir, et près de 63 % des mères ayant un enfant ne veulent pas de deuxième enfant. Manque de temps et d’énergie, contraintes financières et inquiétudes pour leur carrière figuraient parmi les raisons invoquées.

Près de quarante années de propagande antinataliste ont profondément marqué les mentalités en Chine, souligne Steven Mosher. « Sans parler du recours massif à l’avortement sélectif et à l’infanticide de millions de petites filles, qui a réduit le nombre de jeunes femmes au point que chacune devrait se marier au début de la vingtaine et avoir trois enfants pour compenser le déclin démographique », observe-t-il.

Après des décennies à répéter qu’« avoir moins d’enfants était meilleur pour le pays et pour eux-mêmes », ajoute-t-il, « la propagande chinoise a été très efficace ».

Enfin, des facteurs plus diffus pèsent aussi sur la taille des familles. Une étude publiée en juin et commandée par l’association Population Connection a montré qu’environ 30 % des 1500 adultes interrogés hésitent à avoir des enfants en raison des « problèmes de surpopulation et de changement climatique ».

Initiatives natalistes dans le monde

En France, les familles éligibles reçoivent au minimum 1080 euros pour chaque naissance, et jusqu’à 85 % des frais de garde pour les enfants de moins de six ans sont pris en charge.

L’Italie accorde une prime unique de 1000 euros pour chaque naissance ou adoption après le 1ᵉʳ janvier 2025, ainsi qu’une aide mensuelle de 50 à 175 euros par enfant et des avantages supplémentaires pour les mères de moins de 21 ans, y compris des bons pour la maternelle.

Séoul prévoit de dépenser environ 2,3 milliards de dollars en 2025 pour stimuler les naissances : logements publics et aides pour les couples mariés et les familles nombreuses, crèches d’urgence ouvertes 24 heures sur 24, et même des événements pour favoriser les rencontres. La province de Gyeonggi expérimente une semaine de travail réduite afin de lutter contre la culture professionnelle intense qui freine la natalité.

À Singapour, le gouvernement cofinance jusqu’à 75 % des traitements de fertilité dans les hôpitaux publics pour les couples admissibles et verse une prime de 5000 $ pour les bébés nés après le 1ᵉʳ avril 2025.

Au Japon, le Premier ministre Ishiba Shigeru a qualifié la chute du taux de fécondité – tombé à 1,15 en 2024 – d’« urgence silencieuse ». Dans un discours de janvier, il a annoncé une hausse des indemnités de congé parental à 100 % du salaire net pour les deux parents et des augmentations de salaires.

Eh oui… Le process de « fin d’un monde » coche toutes les cases…Et la planète n’en est pas à sa première humanité.