Maurice Barrès, d’occultiste cosmopolite à nationaliste ultra-belliciste

Source : news.oddr.bi – 23 décembre 2024 – François-Xavier Rochette

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »

Maurice Barrès ou l’adaptation aux temps nouveaux

Car les héros, s’ils ne tombent pas exactement à l’heure et dans le milieu convenables, voilà des fléaux. Maurice Barrès.

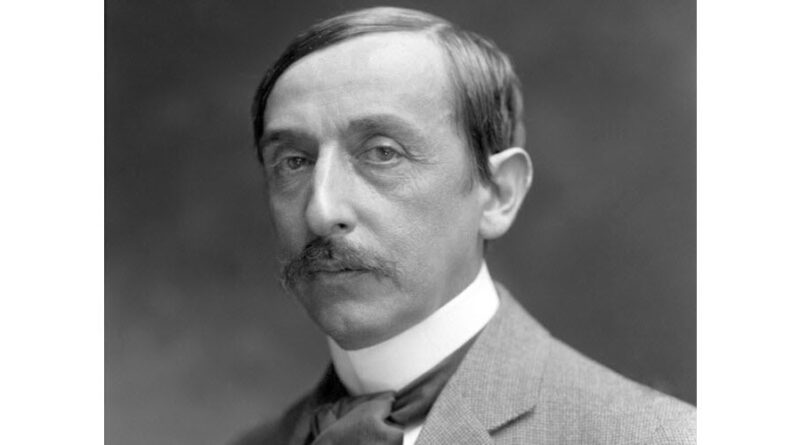

Il y a un siècle, et quelques jours, disparaissait l’écrivain Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine. La République n’a pas trouvé opportun de commémorer le centenaire de sa mort. La réputation de féroce nationaliste et d’antisémite du Lorrain de Charmes aura certainement convaincu les dignitaires du régime de le laisser, encore, dans l’ombre.

La littérature barrésienne est cependant complexe et ne peut être confondue en une seule et homogène idéologie. Une partie de l’oeuvre de l’écrivain pourrait, d’ailleurs, appuyer la doxa de notre temps, d’autant mieux que cette dernière évolue vers une sorte de patriotisme encore timidement martial mais qui pourrait bien gonfler considérablement dans les années qui viennent.

Les indices de l’instauration d’une parenthèse anti-libérale (économique et politique) ne manquent en effet pas pour le supputer. La construction d’entités bellicistes se fait, en temps réel, sous nos yeux. Il va sans dire que le pouvoir en place, qui entend développer une économie de guerre et préparer l’opinion à un éventuel conflit, devra, lui aussi, comme l’administration républicaine du tout début du Vingtième siècle, pouvoir compter sur une légion d’intellectuels, d’influenceurs, d’écrivains, et d’autres personnalités, pour sensibiliser le peuple à la nécessité du combat, à la défense de son pré carré.

Nous le disons, nous le répétons depuis plusieurs mois, le système qui enfle, qui a enflé par la magie du capitalisme mondial, doit parer régulièrement à ses fins de cycle. A l’image de la levure qui se développe dans une solution glucidique tiède avant de mourir faute d’une température et d’une nourriture idoines, l’économie- monde se dilate avant de s’affaisser parce que son biotope s’est appauvri. Un levain doit être régénéré, ou bien meurt-il. Si on attend trop longtemps avant de l’alimenter, il n’est plus possible de le rafraîchir, de lui redonner force ; tout est fini, tout est mort dans le bocal.

Quand le vivant a mangé ce qui était à sa disponibilité, quand tout a été exploité jusqu’à l’avant-dernière ration, l’élite au sommet du système n’a que deux choix face à elle : régénérer l’économie-monde comme il se doit, ou disparaître.

C’est évidemment tout un monde qui disparaîtrait avec elle si elle se laissait mourir. Du reste, pourquoi se laisserait-elle mourir ? Puisque la guerre n’est pas un accident de l’histoire, puisqu’elle est programmée, désirée par le système pour ce qu’elle est, puisqu’elle est une nécessité prévue, un rechapage, une refonte de l’économie inscrits dans le calendrier du grand cycle, elle est déclarée par ses dignitaires quand le pays est prêt à lui donner toute sa mesure, quand il est suffisamment mobilisé et quand il accepte, enfin, les nouvelles règles du jeu.

Le retour de la guerre

C’est encore la Première guerre mondiale, et surtout les 10 ans qui la précèdent, c’est encore cette période où s’opère une véritable réforme intellectuelle, souvent brutale, parfois irrationnelle quand on méconnaît ou dénigre ce paradigme de préparation sociale à la guerre, c’est encore cette étape qui peut aujourd’hui éclairer l’observateur inquiet devant l’inexorable évolution de la crise mondiale.

A l’heure où le président de la République a annoncé la prochaine panthéonisation de Missak Manouchian, responsable de 150 morts (dont le général allemand Ritter) et de 600 blessés, « dans un moment où le pays se pose beaucoup de questions et alors que les guerres reprennent en Europe », une analyse historique de la plus révolutionnaire des avant-guerres qu’est connue la France pourrait fournir à nos contemporains quelques points de comparaison avec la situation denotre temps.

Il n’est pas question ici de déboulonner la statue Barrès, ou de s’attaquer à ses écrits, mais de situer le personnage, de le remettre dans son contexte historique, d’essayer de comprendre sa trajectoire intellectuelle.

La République ne veut pas, encore, astiquer le personnage, le faire briller, alors que sa dépouille pourrait, objectivement, reposer dans son Panthéon. Maurice Barrès sent encore un peu trop des pieds. Et pourtant, le Prince de la Jeunesse, comme était surnommée cette star de la littérature, fut l’un des meilleurs serviteurs de la jeune Gueuse.

Le fut-il malgré lui ? Il serait périlleux de répondre franchement à cette question, aucun document, aucun contrat de travail prouvant son travail de fonctionnaire n’existant, évidemment.

L’ami fraternel de Stanislas de Guaïta

Toujours est-il que la jeunesse, toute la jeunesse (l’adolescence et la vie de jeune adulte jusqu’à ses 35 ans) de Maurice Barrès ne témoignent d’un quelconque intérêt pour le patriotisme, bien au contraire. Après une enfance marquée par ce qu’on appelle aujourd’hui, à juste titre le harcèlement scolaire, le très jeune adulte, inscrit externe au lycée puis à la faculté de droit de Nancy, va vivre durant plusieurs années une vie de Bohème avec son ami, d’un an son aîné, Stanislas de Guaïta.

Souvent enfermés dans leur appartement cossu de la Rue de la Ravinelle pour lire Baudelaire et d’autres vers sulfureux, Guaïta et son protégé vont rapidement plonger leur esprit dans l’étude des sciences ésotériques et de la Kabbale en particulier, l’essence certaine de la Franc-maçonnerie.

Il est coutumier, aujourd’hui, de considérer cette relation entre Guaïta et Barrès comme une anecdote, comme une chose sans conséquence sur la formation intellectuelle de Maurice Barrès. Ce lien est d’ailleurs tellement négligé par les historiens que même Zeev Sternhell n’évoque pas le nom de Stanislas de Guaïta dans la thèse qu’il consacre à Barrès (Maurice Barrès et le nationalisme français).

Pour comprendre l’importance de la place de Guaïta (qui fut, en partie, initié, par Catulle Mendès, petit-fils du banquier Isaac Mendès-France et spécialiste de l’oeuvre noir d’Eliphas Levi) dans la vie littéraire et politique de Barrès, il faut assembler les pièces d’un puzzle historique, rechercher les hommes qui entouraient Barrès.